blog

【 リポート 】10月21日(土)大工さんのお仕事〜健康住宅株式会社様〜

ものづくりの楽しさ「大工さんのお仕事」を体験

2023年10月21日(土)、健康住宅株式会社さんご協力のもと、「大工さんのお仕事体験」を実施しました。

福岡市西区千里にある、健康住宅株式会社の展示場をお借りしての実施となりました。

スタッフの皆さんの事前準備

体験の始まる2時間前から、スタッフの皆さんの道具や飾り、見本作品などの用意が始まっていました。

なんと今回は、子ども達に取り組んでもらう作品にキーホルダースタンド、椅子、ピンボールの3つの選択肢を用意して下さいました。

机の上には飾り付けに使うシールやブロックなどのアイテムがたくさん準備されています。見本を見ただけでワクワクする〜 これは子ども達のテンションも上がりそうです!どんな素敵な作品ができるか楽しみです。

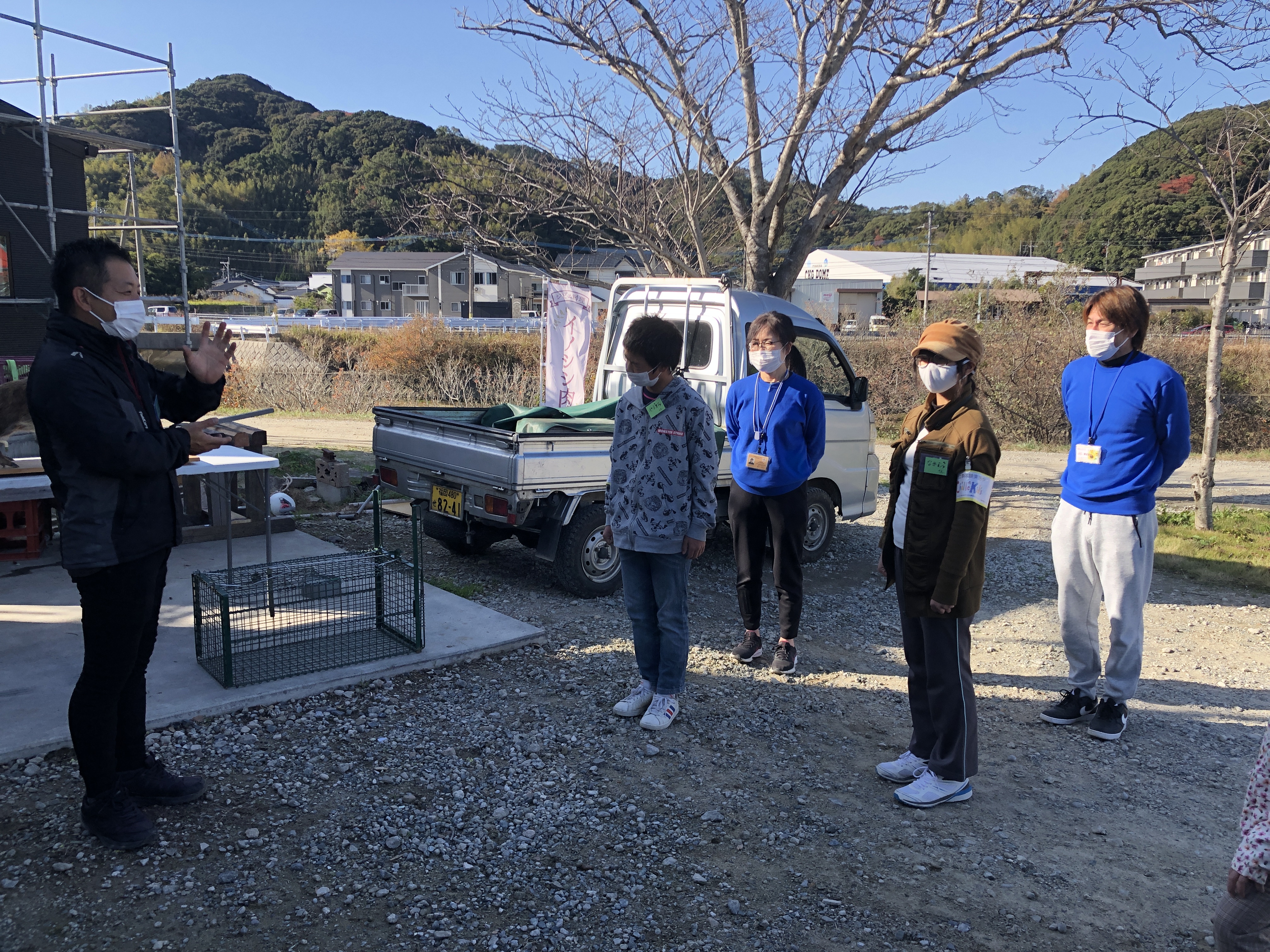

本日の体験の説明

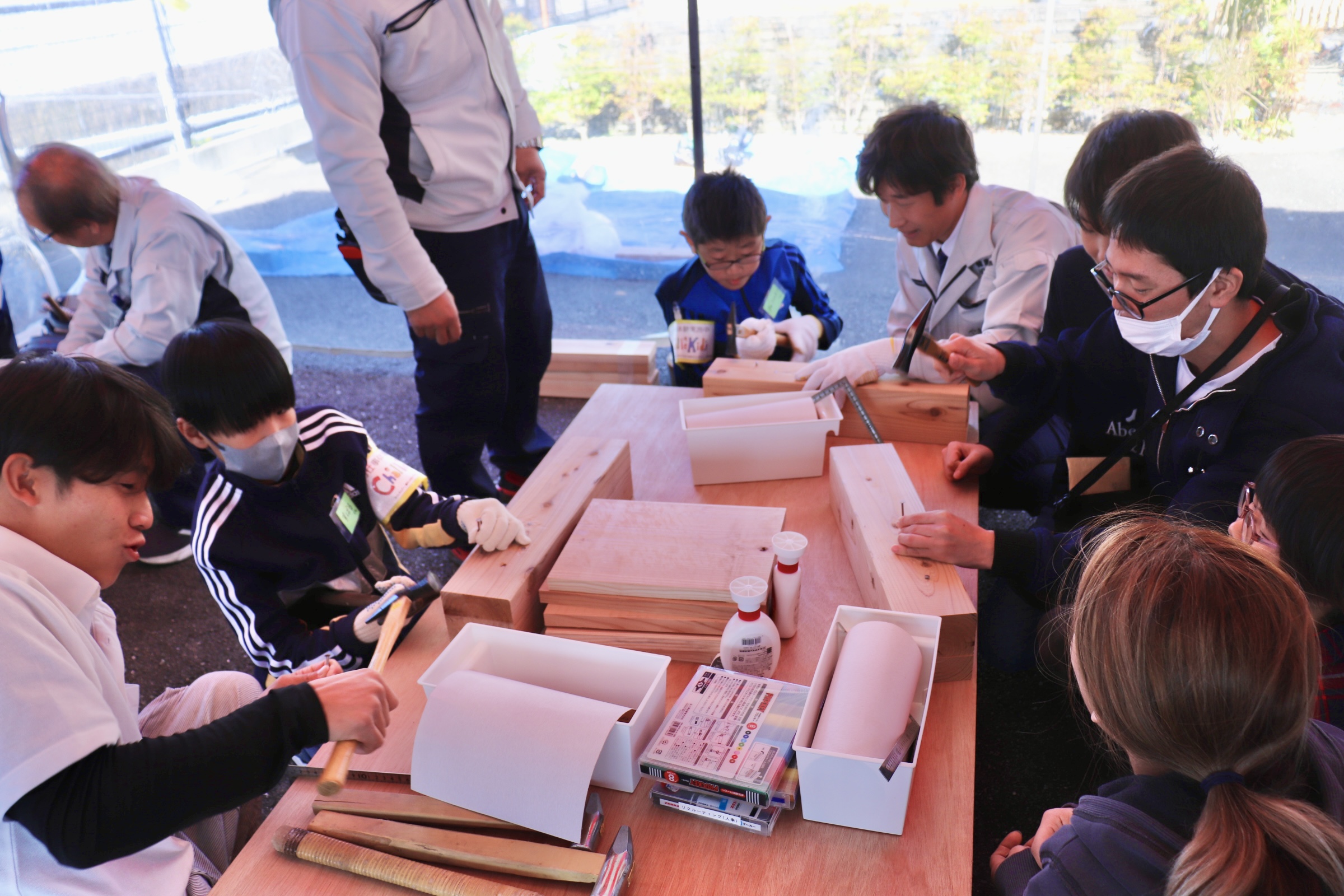

子ども達も揃って、いよいよスタートです。

まずは体験の流れの説明と、道具の確認を行います。そして子どもたち一人一人に担当の大工さんがついてくださいます。よろしくおねがいします!

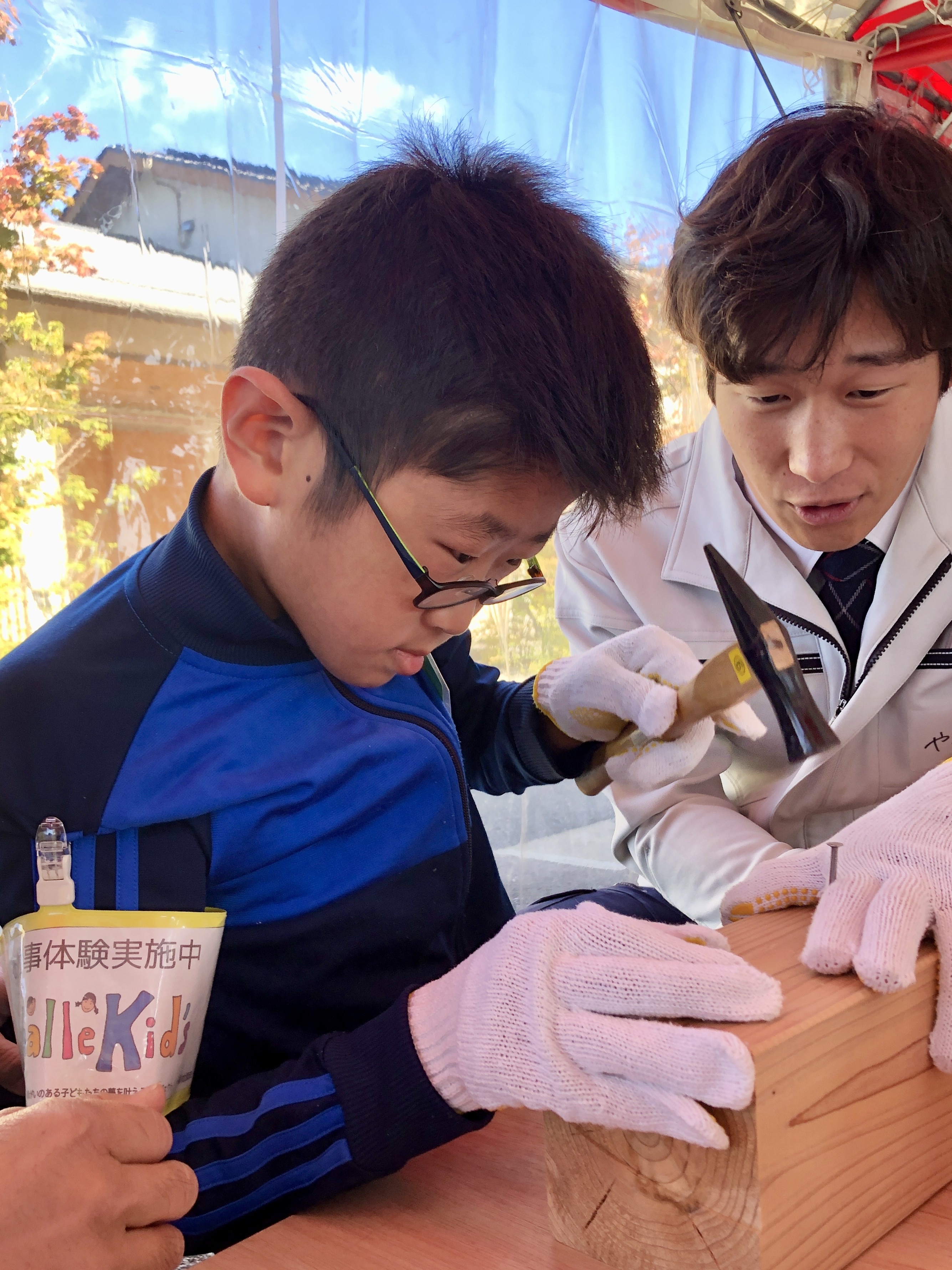

体験スタート!まずは釘打ちだ!

最初は釘打ちの体験です。金槌を使って板に釘をきれいに打っていきます。

はじめは慎重に優しめに打っていくみんな。でも硬い木の板にはなかなか刺さっていかず、思い切って力を込めてトントントン!!

途中で釘が曲がってしまっても大丈夫。横から優しく叩きまっすぐにもどす方法を大工さんに教えてもらい再挑戦です。

みんなスピードも上がり、綺麗に最後まで打てています。

のこぎりで切っていくよ!

次はのこぎりを使って板を切る体験です。

大きくて重たい大工さんののこぎり、上手に使えるかな?

みんなでお兄さんのお手本を見ます。みんな真剣な眼差しです。

直角の定規と鉛筆を使って板にまっすぐな線を書き、線に沿ってのこぎりで切っていきます。

力を込めて慎重に。みんな集中して作業を進めています。

休憩タイム

休憩時間になっても子ども達は、のこぎりで自分が切った木材を観察したり、触ったり 、次の体験に使う部品や飾りを見てワクワク!とても興味津々でした。

いよいよ作品作り!

次は作品作りです。椅子、ピンボール、キーホルダースタンドの中から、作りたいものを選んで作ります。

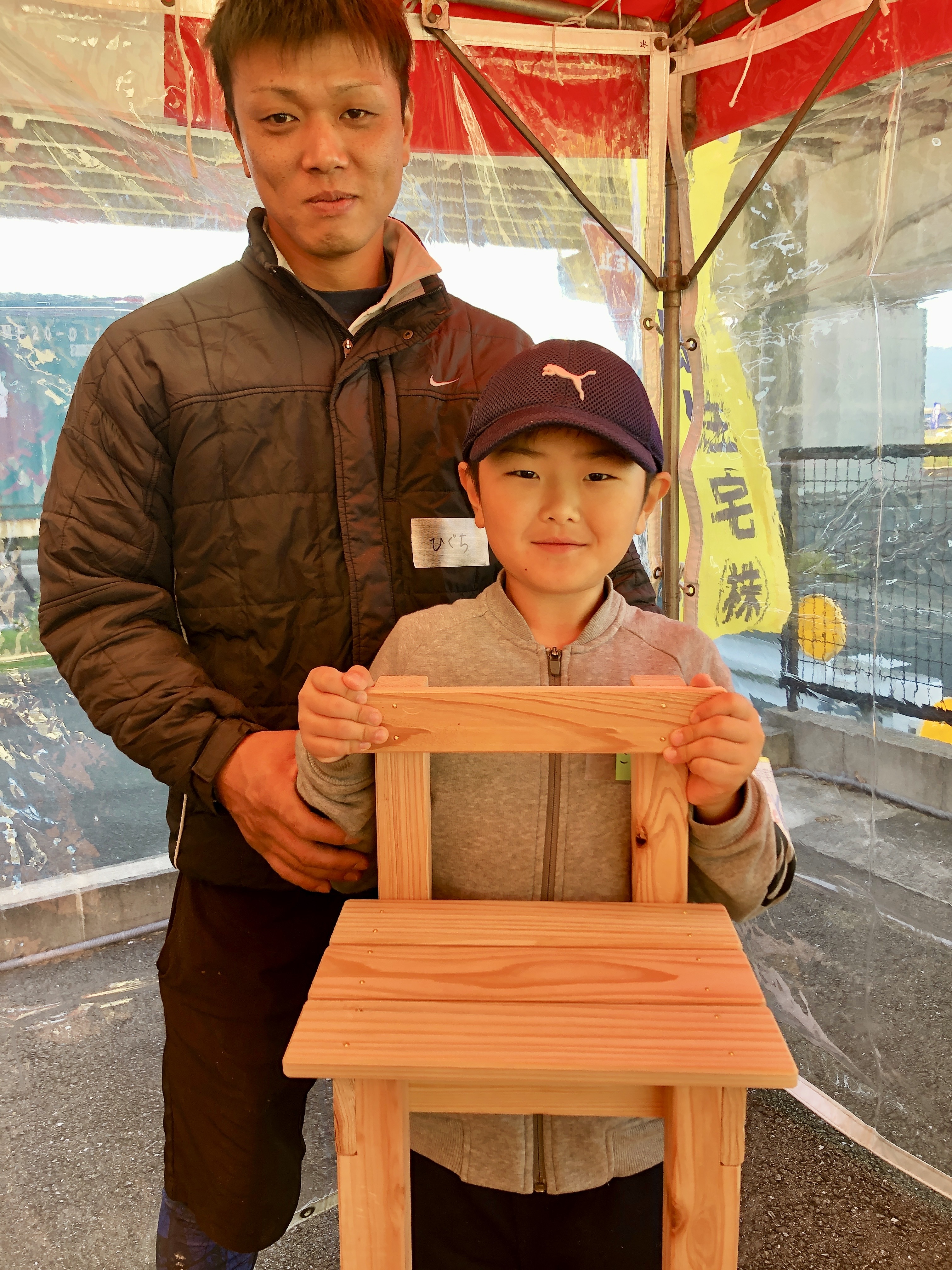

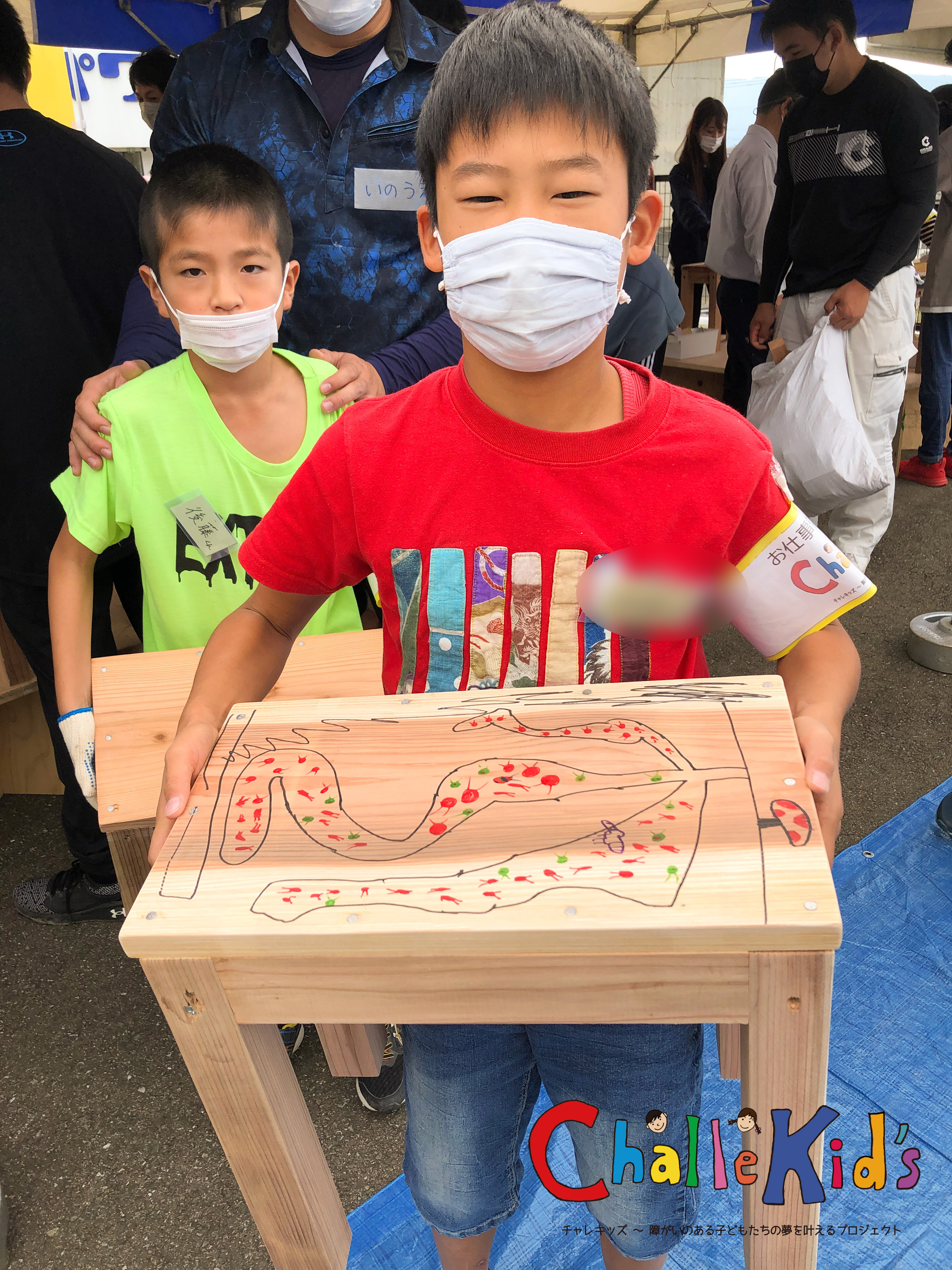

自分だけの椅子作り

椅子作りは、釘打ちが大事! さっき練習した釘打ちの技術がどんどん活かされていきます。

みんな釘打ちのスピードが上がってます!だんだんと椅子の形になってきました。

最後にマジックペンで絵を描いたりシールやマスキングテープでアレンジして、自分だけの椅子の完成です!

自由なデザイン キーホルダースタンド作り

椅子を作り終えて、まだやりたい!とキーホルダースタンド作りに取りかかる子もたくさんいました。

キーホルダースタンドはみんな自由なデザインで、個性豊かな仕上がりになりました。

ゲーム性を考えながら作成 ピンボール作り

ピンボールは、硬い板に釘打ちをして枠組みを作ったり、盤面に釘を打ってビー玉がおもしろく転がるように工夫していきます。

用意されたたくさんの飾りやアイテムを使って、ビー玉はどこに転がるだろう?と予想しながら道やポケットを作っていく繊細な作業です。

工夫しているところを聞くと、「高得点に入りにくいように釘を打ってる」と教えてくれました。1歩先を考えていてすごい!面白いピンボールができそうです。

絵をかいたり点数を書いたりしてオリジナルの台に仕上げ、輪ゴムをかけて発射台を作ったら完成!

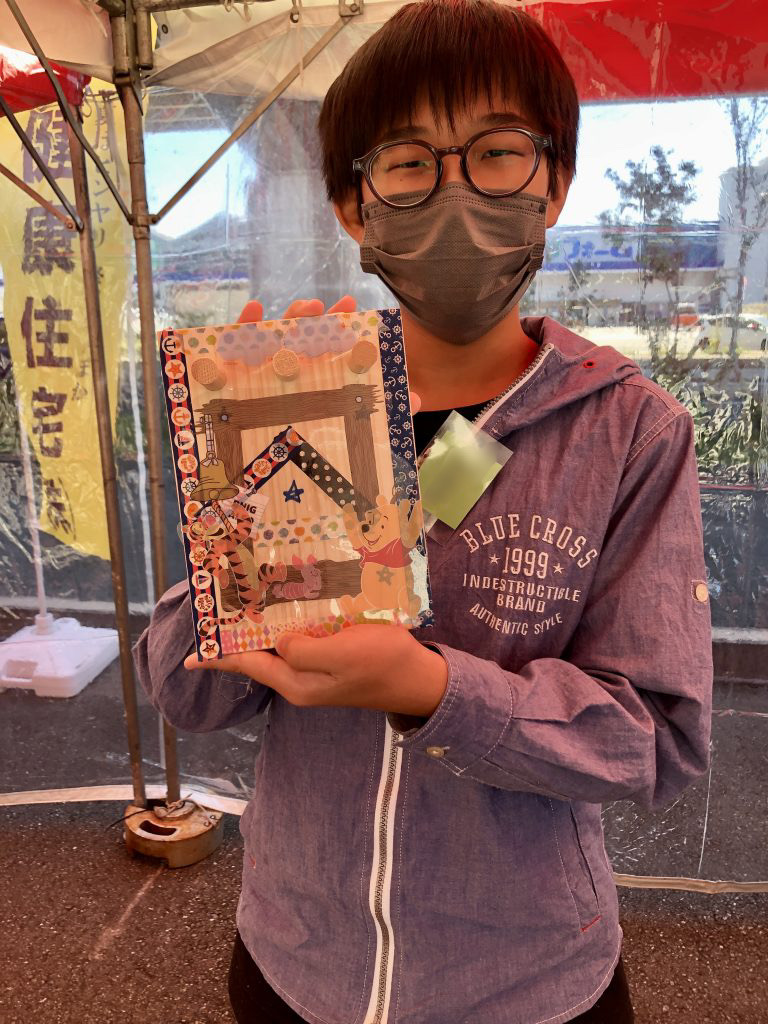

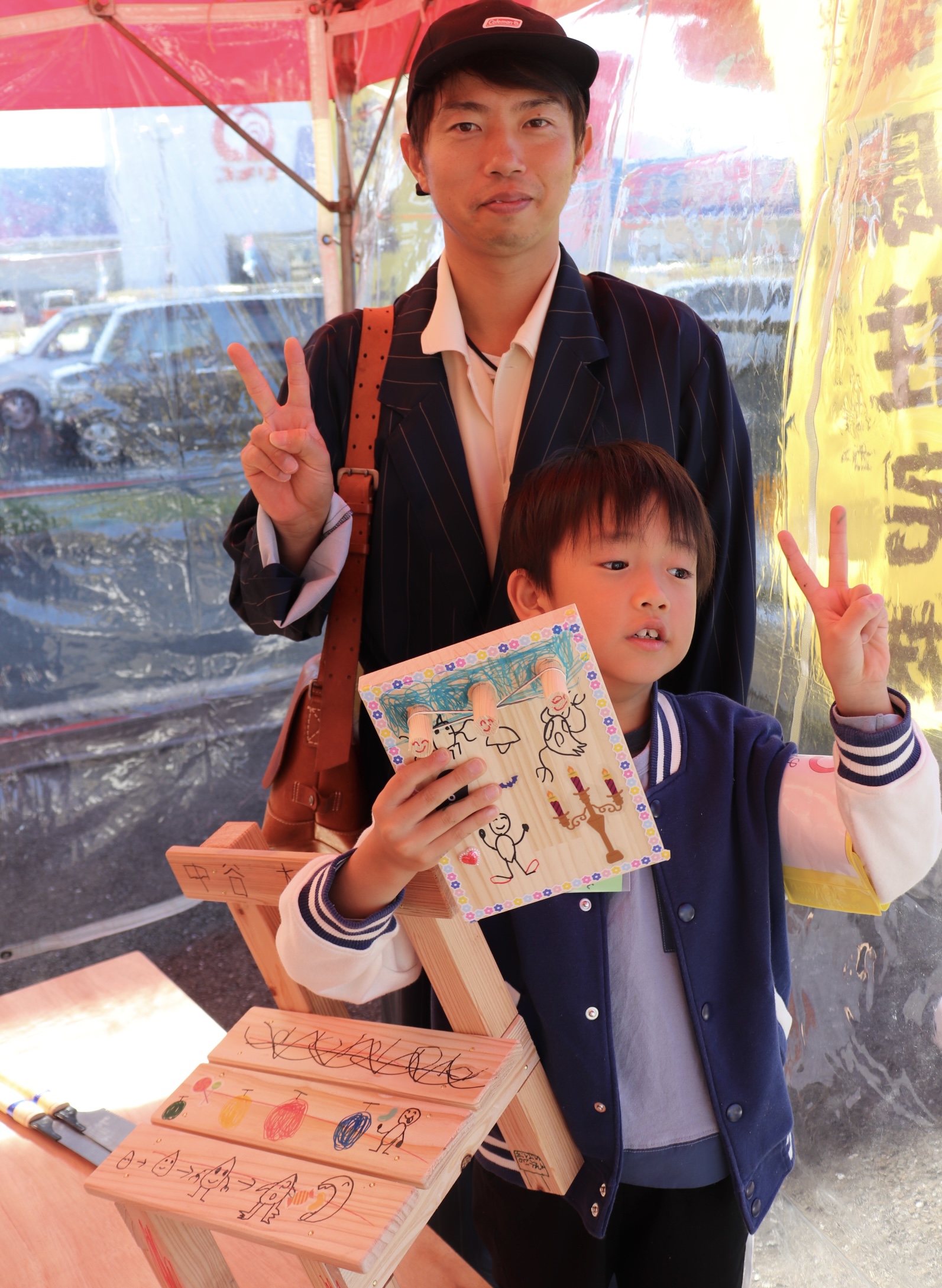

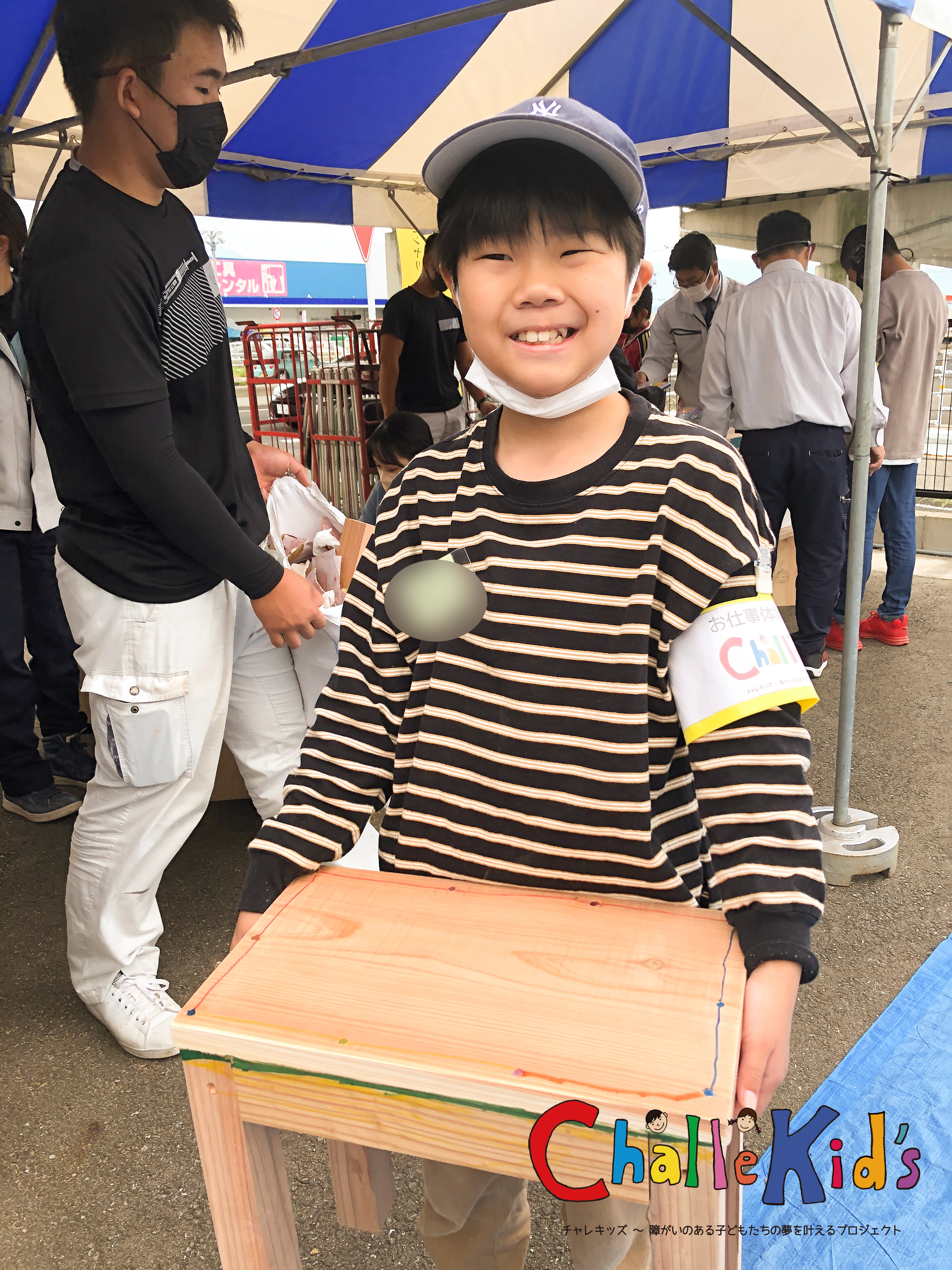

完成した作品を見せ合いっこ♪

完成した作品をみんなで見せあったり、作った椅子に座ってみたり、頑張った後のワイワイ楽しいひとときを過ごしました。

今日の感想の発表タイム

子ども達に今日の感想を発表してもらいました。

「のこぎりで切るのが難しかった」「椅子作りが楽しかった」「疲れたけど楽しかった!」などの感想を発表してくれました。難しいところも大工さんと協力して乗り越え作品を作り上げた子ども達、最後までよく頑張りました!

健康住宅株式会社の皆様からも、感想を頂きました。

「最初はなかなか話せなかったけれど、作業をしていく中でだんだん仲良くなって話せるようになって嬉しかったです 。」

「個性豊かで、こだわりのある素敵な作品がたくさんできて感動しました。」

「最後まで集中して作業が出来ていてすごいなと思いました。」などの感想を頂きました。

みんなで記念撮影 ありがとうございました!

最後に健康住宅株式会社のみなさんにお礼の挨拶をして、作品を持って記念撮影しました。

1日、楽しく安全に作業ができ、子ども達のたくさんの笑顔が見れました。これも健康住宅株式会社さんの事前準備や作品作りへのたくさんのアイデア、そしてご指導のおかげです。本当にありがとうございました!!

【リポート】《アビスパ福岡のお仕事》@ベスト電器スタジアム 2023年9月30日

今年も素晴らしい体験となりました!アビスパ福岡のお仕事体験!

今年もアビスパ福岡株式会社さんご協力のもと、“アビスパ福岡のおしごと体験“を実施しました。

実施させて頂いたのは、9月30日(土)に開催された鹿島アントラーズ戦。

今回参加したチャレキッズ達は5名。

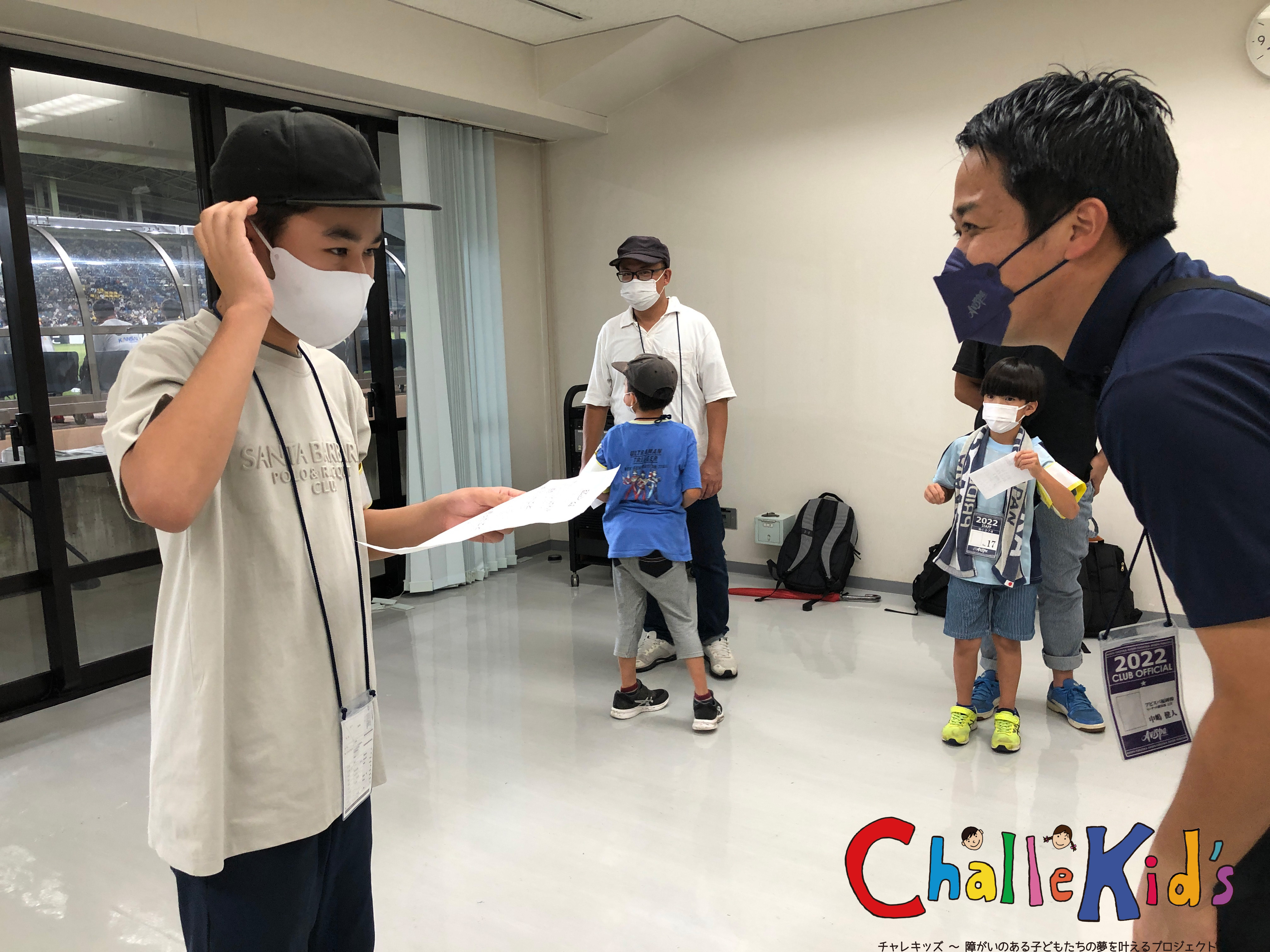

受付でパスを受け取り、控室へ。

普段はなかなかはいることのできない場所。ドキドキしますね。

アテンドをしてくださったのはアビスパ福岡の伊藤さんと中嶋さん。

おしごとの内容を説明していただきます。

おしごと体験の内容

今回のおしごと体験の主な内容は

1.選手入場の際のお出迎え

2.会場イベント広場での呼び込み

3.選手のアップをピッチ側で見学

4.ハーフタイムのピッチに立たせていただき、アピールタイムでみなさまにご挨拶

と、盛りだくさん!

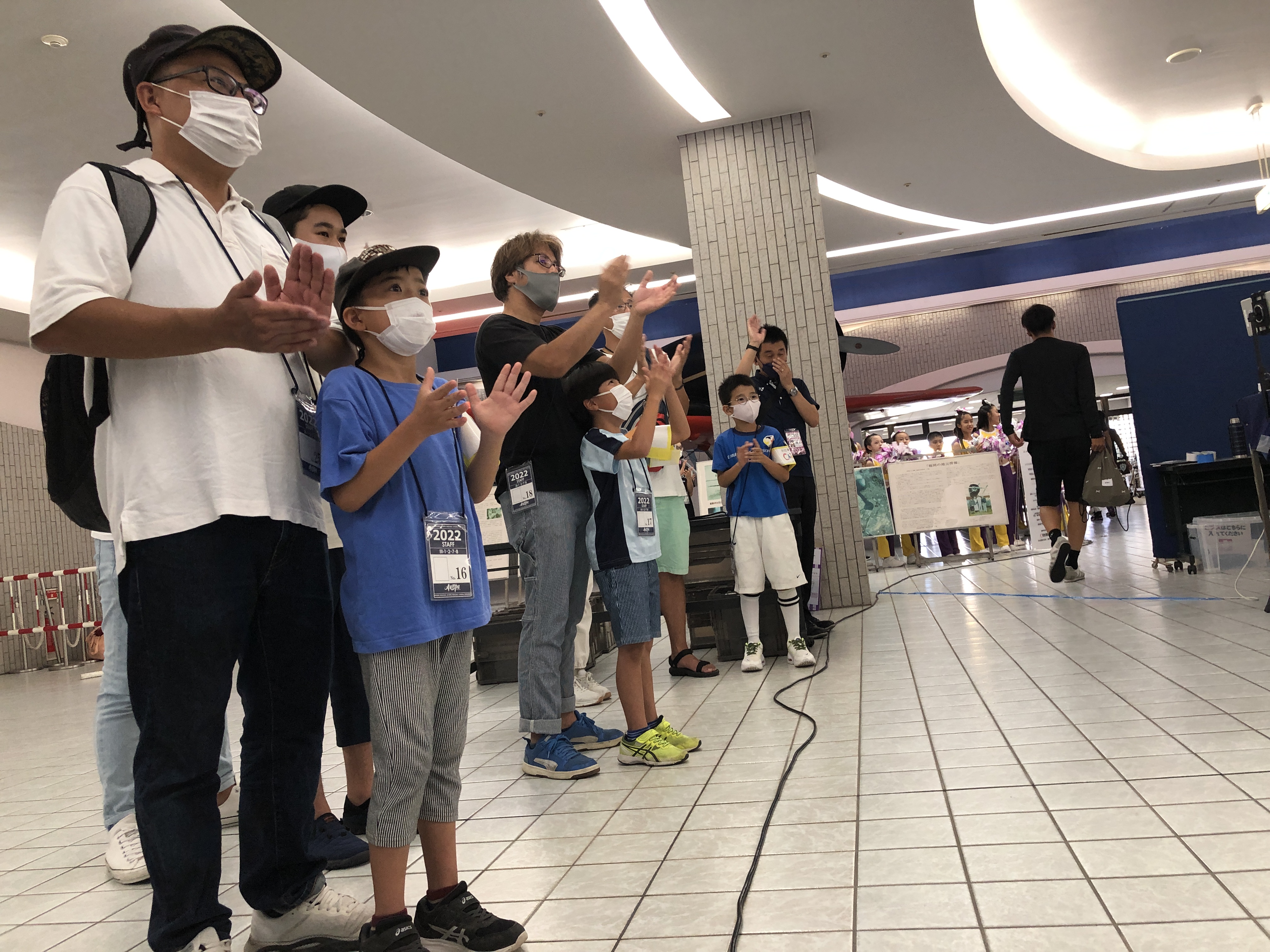

入場ゲートでお出迎え

まずは、スタジアムに到着する選手を激励の拍手でお出迎えです。

「今日は絶対に勝つぞ!!」そんな気迫が選手から伝わってきます。

子どもたちも全選手がスタジアム入りするまで拍手を続けることができました。

会場イベント広場での呼び込みのお仕事

続いては、イベント会場でおこなわれていた、「子ども縁日」へのお客様の呼び込みです。

「いらっしゃいませ〜!」

「こども縁日、やってま〜す!」

大きな声でこどもたちがよびかけます。

イベント会場の真ん前でやっているので、少し入りづらくなっていやしないかと心配しました^^;

しかし!ステージイベントが一段落すると、次々にお客さんが入ってきてくれました(^ ^)

これには子どもたちもうれしそうで、呼び込みの声も一層力が入っていました。

お客様に気づいてもらえるよう、自分に出せる精一杯の声、そして身振り手振りで伝えていきます。

子ども達の声に応えて、たくさんの方がお店に寄ってくださいました(^ ^)

皆さんに温かく見守っていただき、無事、呼び込みのお仕事完了です!

ピッチでのアップ見学

続いては、ピッチに降りての選手のアップ見学です。

試合前の緊迫した空気を漂わせながら、選手の皆さんが試合で全力が出せるよう調整していらっしゃいます。

目の前で繰り広げられるプロの動き、ボール捌き、肉体の強さと美しさに、惚れ惚れしながら見学させていただきました。

試合観戦

さあ、いよいよ試合開始です。

お仕事を一旦終えて子どもたちも応援モードに切り替えます。

今日は負けられない試合!ということで、保護者の皆さんもしっかり応援できるよう、腹ごしらえもして参戦です。

アピールタイム!

今回もアビスパ福岡様のご厚意により、ハーフタイムで、ピッチに立ってのアピールタイムをいただくことができました。

白熱の前半を終えた後のスタジアムは熱気でいっぱい!

アビスパ福岡のお客様、そして鹿島アントラーズのファンの皆様へ向けて、チャレキッズのご紹介をさせていただきました。

参加したチャレキッズと一緒にピッチに立たせていただき、スクリーンに映像を出していただきながら、チャレキッズのお仕事体験のこと、活動へのご理解とご協力の呼びかけさせていただきました。

このような機会をいただけることが大変嬉しく、ありがたい限りです。

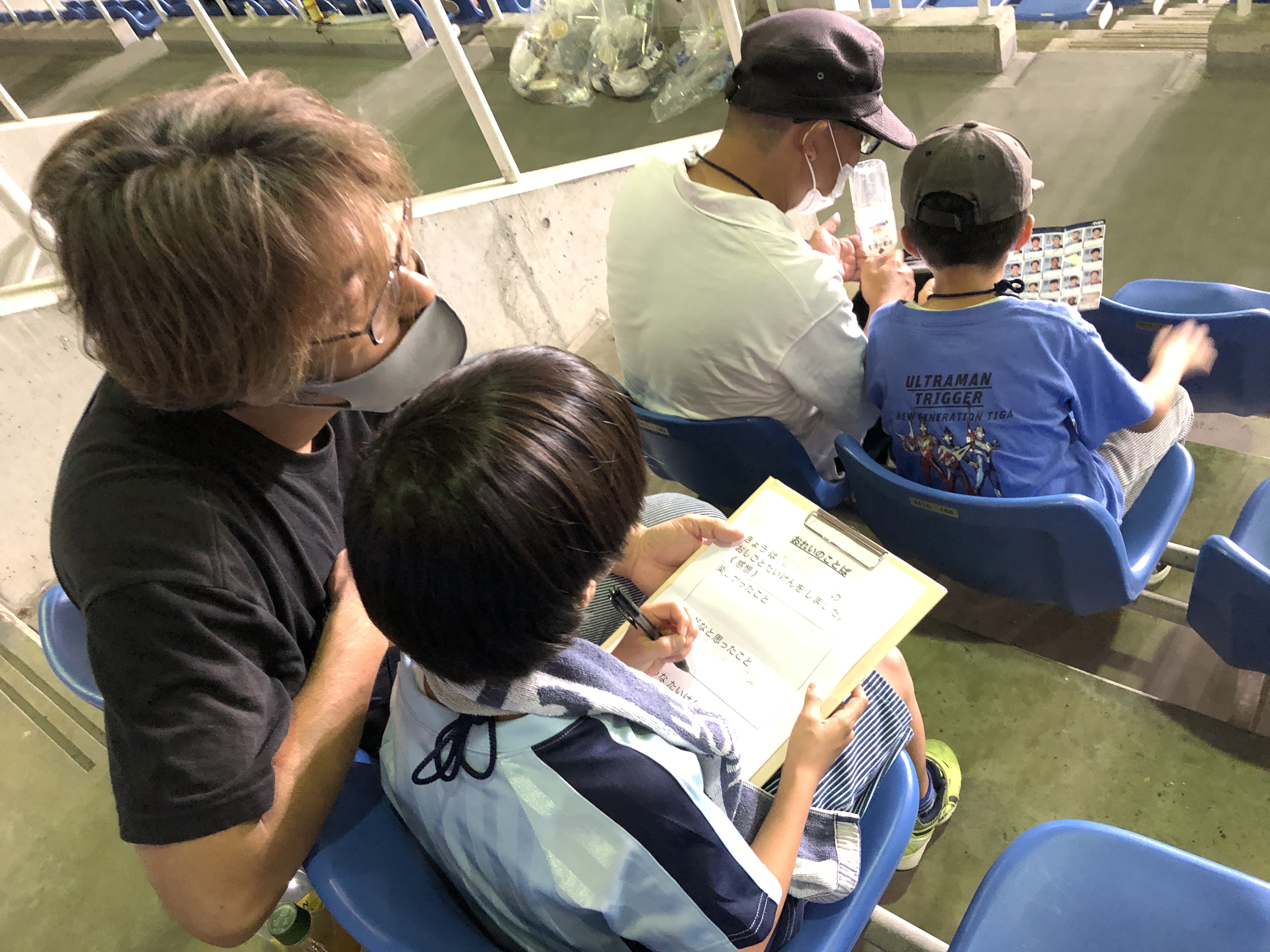

ふりかえり

最後に、1人1人感想や学んだことを発表しました。

楽しかったこと。難しかったこと。頑張ったこと。

それぞれの子どもたちが自分が感じたこと、そして言葉にできることを一生懸命話してくれました。

中には言葉にできないチャレキッズもいましたが、みんなその子の気持ちを汲み取ろうとその場を一生懸命作ってくれました。

川森会長にもお越しいただき、記念撮影させていただきました。

このような機会と時間を作ってくださったアビスパ福岡の皆様に篤く御礼申し上げます。

サッカースタジアムという、多くの方が集い、楽しむ公共の場でのチャレキッズの活動。

企業やチャレキッズ、私達スタッフのみならず、社会に向けてへもなにか発信することができたのではないかと思います。

最後に、

今回受け入れをしてくださったアビスパ福岡株式会社様

チャレキッズに希望とワクワクをくださったアビスパ福岡の選手、コーチ、監督

指導してくださったボランティアスタッフの皆様、平田様

温かく見守ってくださったお客様

おしごと体験に参加してくれたチャレキッズのみんな

チャレキッズを見守ってくださった保護者、放デイの先生方

その他、関わってくださった皆様に心から感謝申し上げます。

ありがとうございました!

お仕事体験リポート【 お坊さんのお仕事体験 〜 東照寺 】

神聖なお仕事「お坊さんのお仕事」に挑戦!

今回はなかなか体験することができない、「お坊さんのお仕事」に挑戦です。

受け入れてくださったのは、みやま市にあります、東照寺さん。

副住職の大観さんにご指導をいただきました。

まずはお参り

私たちが通されたのは本堂のお隣にある「薬師堂」。薬師如来様が祀られているお堂です。

こちらで、まずはご挨拶。

そして、お寺のお仕事についてご説明をいただきました。

お坊さんのお仕事は、ほとんどが「お参り」なんだそうです。

朝夕のお参り(お経をあげます)。そして季節ごと、節目ごとの行事としてのお参り、また、檀家様事の行事でのお参りなどがあり、

スケジュール表を拝見させていただきましたが、まさに毎月さまざまなお祭り(お経を上げる機会)があります。

もちろん、これから体験をさせていただく私たちについても、お参りをすることで、この行事を奉納させていただくことを仏様に報告します。

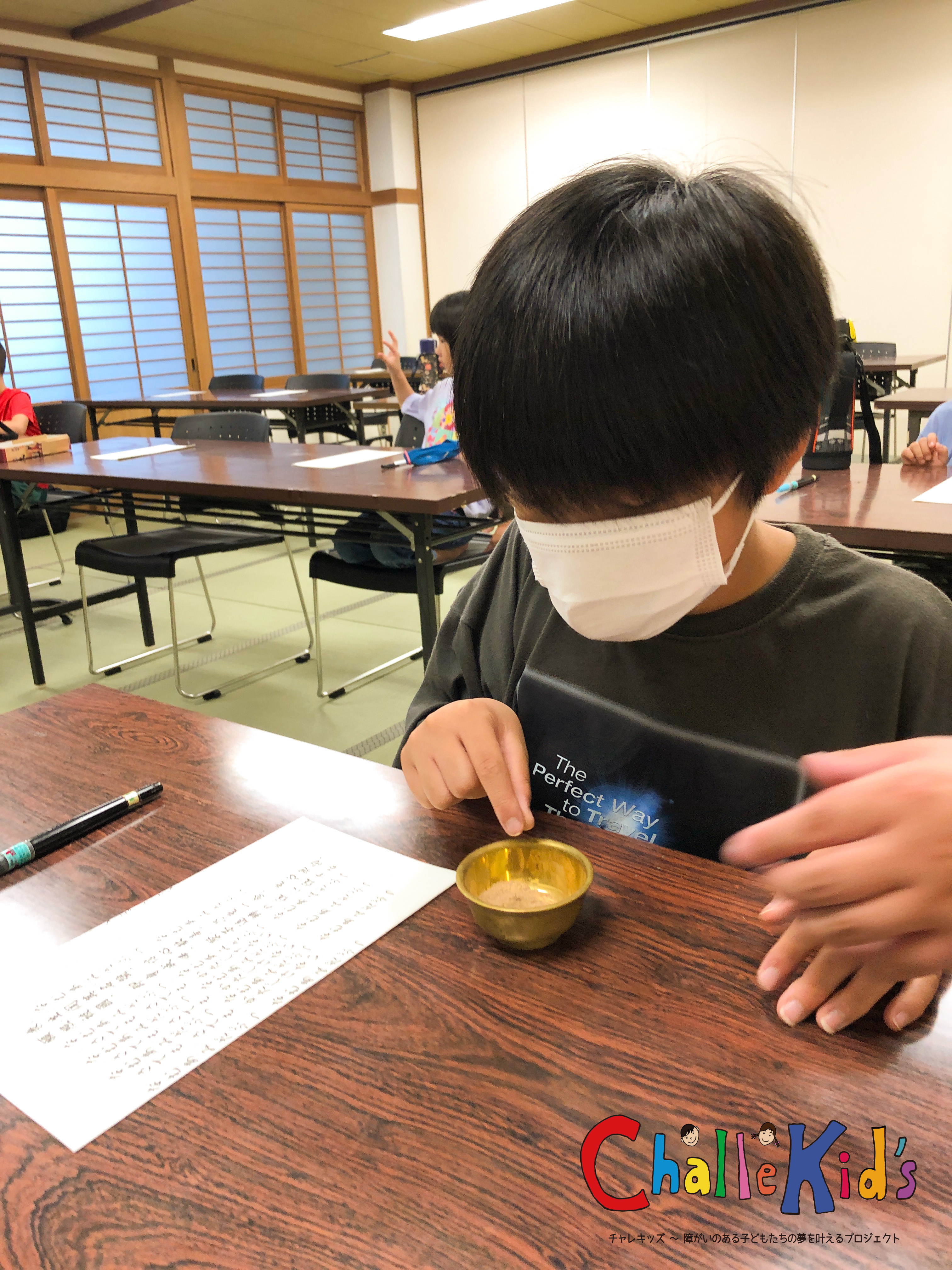

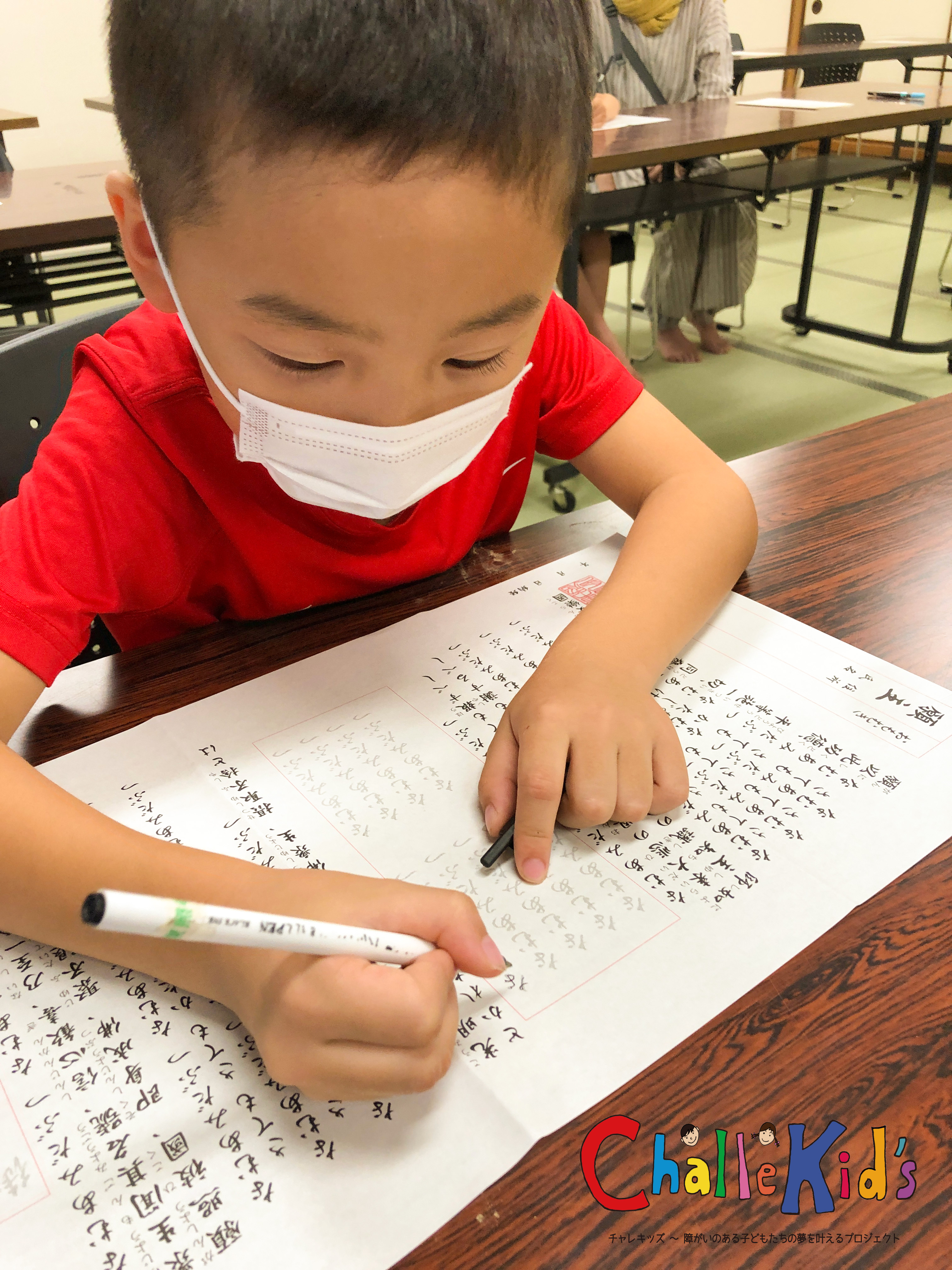

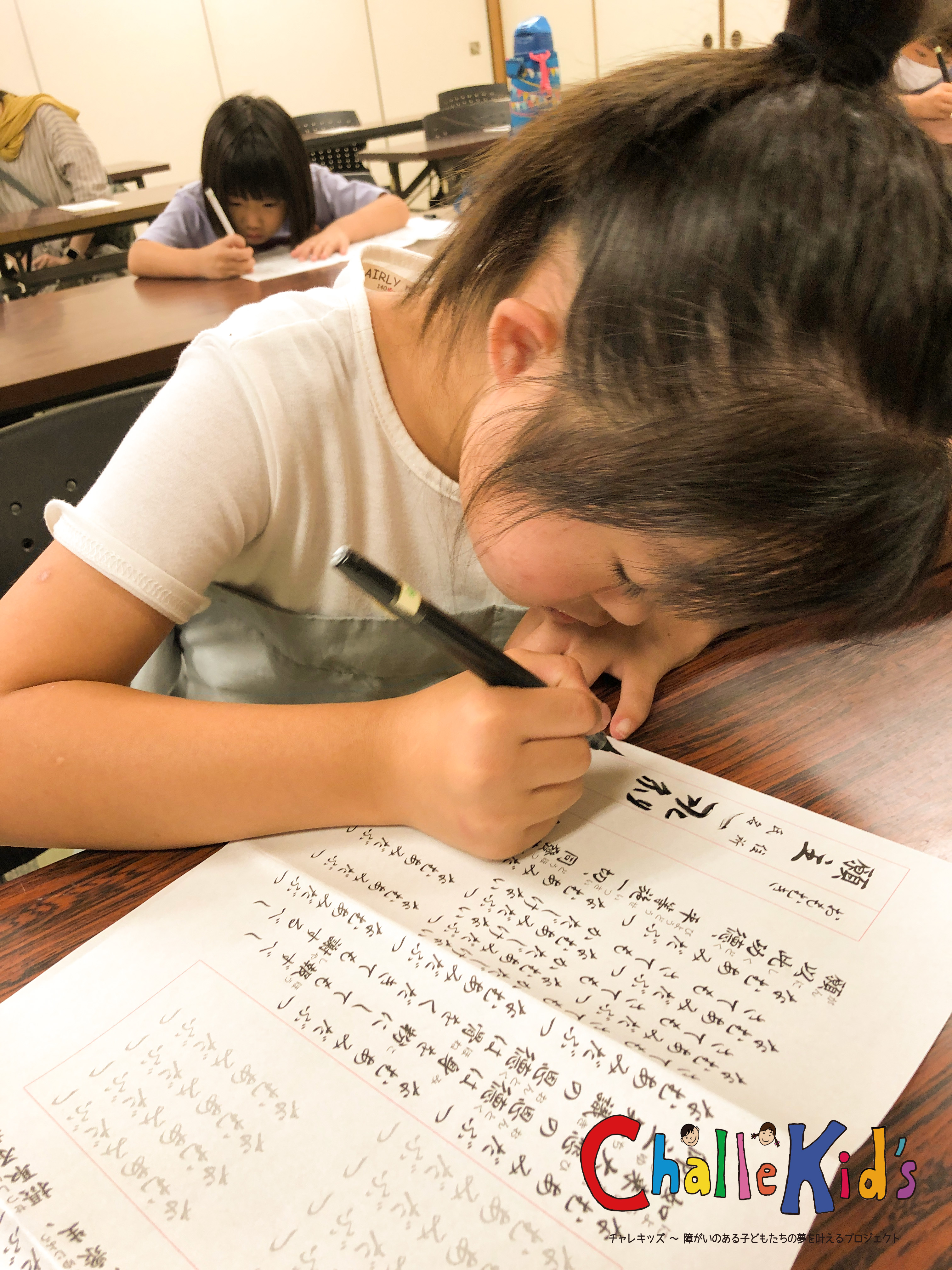

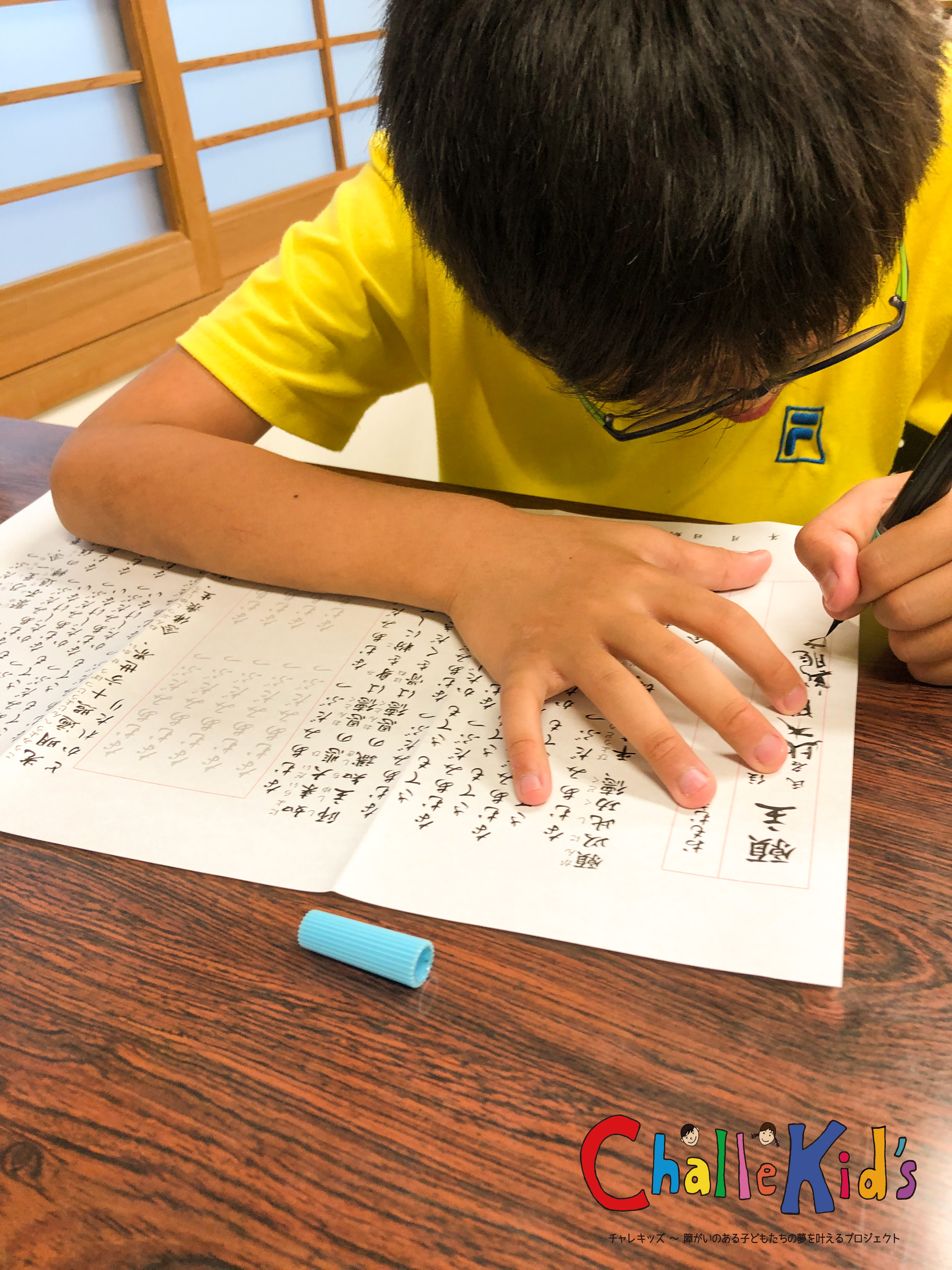

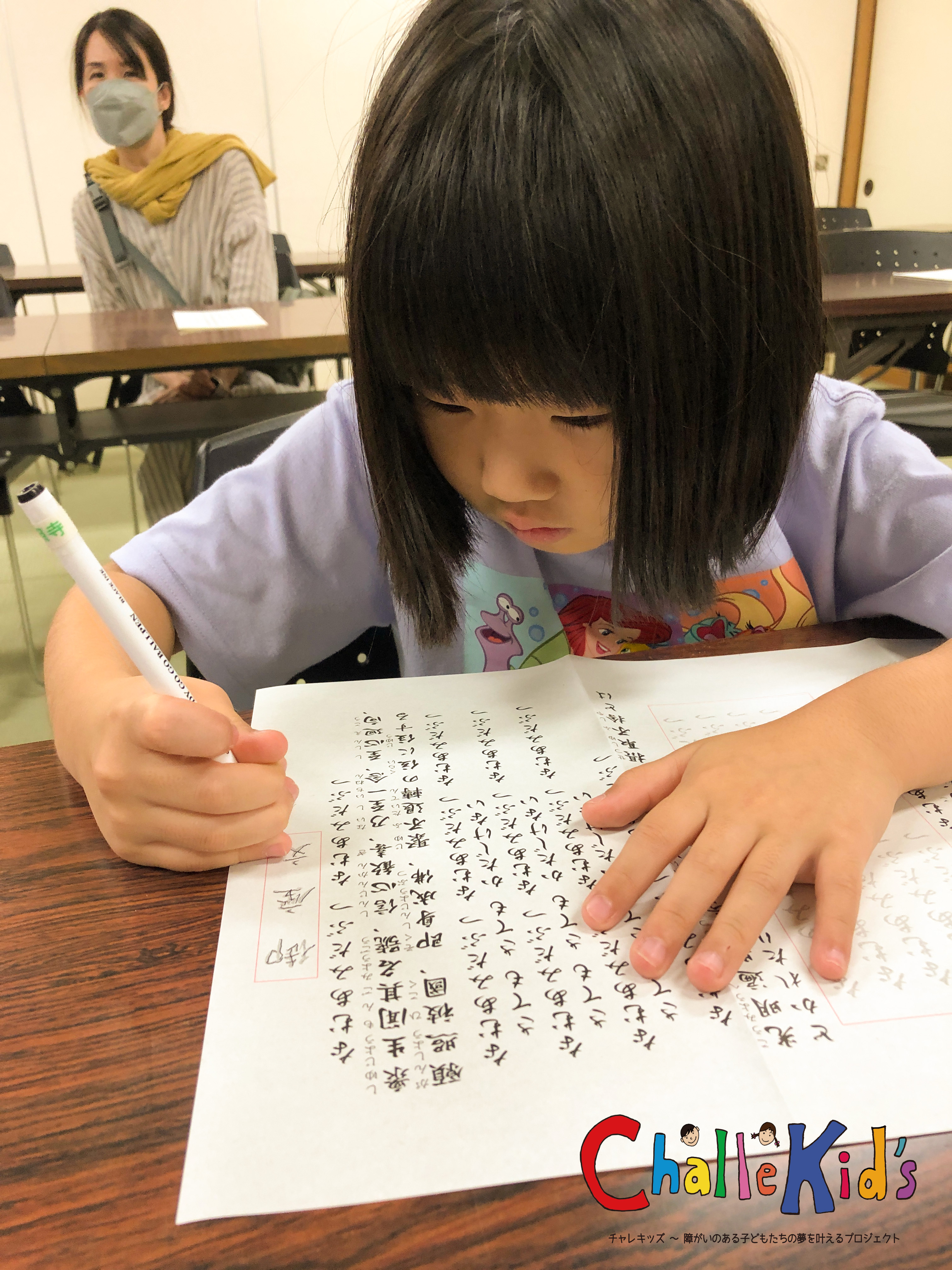

“写経”に挑戦!

今回の最初のお仕事は「写経」です。

心を沈めて般若心経を筆で(難しいお子さんにはボールペンで)写していきます。

体験版の「簡単写経」をご準備いただいておりました。

ご案内くださったのは、東照寺のお福ちゃん先生(福永さん)です。

写経をする前に、おきよめの粉を指にとり、手のひらなどに伸ばしていきます。

これは塗香(ずこう)と呼ばれるもので、仏教において心身を清めるために用いるお香で、[清め香]とも言われています。

白檀を主体に数種類の漢薬の粉末を調合します。

昔、インドでは木の皮や香草を乾燥させ、粉末にした物を体に塗り香水のように使用していました。

その後、仏教と共に日本に伝わり、仏前に礼拝する前など身を清める為に、塗香を手などに塗って使用するようになったそうです。

初めてのお清めの作法に子どもたちもドギマギしていたようです。

お清めが終わりましたら、各自、写経をスタートです。

書くのは「南無阿弥陀仏」をひらがなで薄く書いてくださっているので、それをなぞります。

そして、「願い」と「名前」などを書いて完成です。

「なむあみだぶつ」を何度も書きながら、無心で、もしくは願いを心に浮かべながら写経していくそうです。

子どもたち、みんな真剣です!!

普段はふざけたり、集中が続かないような児童も集中を切らさずに取り組むことができました。

完成した写経をお供えするため、みんなでご指導くださっている福ちゃん先生に渡しにいきます。

この後、お参りをして仏様に皆さんの気持ちを届ける予定です。

心と体を清める“滝行”に挑戦!

続いては、心と体から邪気を取り除く、「滝行」に挑戦します。

まずは、滝の流れる場所まで行き、修行まいのお参りをします。

東照寺ではお参りの際に柏手を打ちます。

柏手は打たない、という作法の宗派もありますが、神仏習合の時代の作法をそのまま受け継ぐ宗派もあるとのことでした。

まずはお手本を!!!

まずはお寺のお坊さんによるお手本を拝見します。

事前のお参りから滝に打たれているときの様子まで、全てが真剣。

気持ちがすごくこもっていて、見ていて神聖な“行(修行)”なんだと実感させられます。

そして、「滝行では頭から水に打たれるイメージがあると思いますが、それは間違いです。

正しくは背中、腰あたりに水をうけ、精神を統一していきます」ということです。

精神を統一、みんなできるかな??

いざチャレンジ!

お経を唱えながら、みんな一生懸命滝行に挑みます。

「冷たい!」そんな言葉は最初の一瞬だけ、あとは一心不乱に行に取り組みました

ということで、みんなご指導を受けながら滝行を行うことができました!

写経の奉納とお礼のごあいさつ

最後に、みんなが書いた写経をお供えしてお参りを行いました。

それぞれの願いが仏様に届くように、みんな礼儀正しくお参りが行えました。

有り難うございました!

最後に、福住職の大観さんから「みんなの心の中に仏様はいるからね」「手と手を合わせて、お参りしてもらえたら仏様に会えるよ」という法話をいただきました。

そして、最後に、貴重な体験をさせていただいたことに対するお礼をみんなで伝えさせていただきました。

なかなかできないお坊さんのお仕事体験。

日本の文化や大切にしたい思いやりや神様、仏様に対する気持ちなどを育てる、とても心豊かになる体験となりました。

東照寺の皆さん、貴重な体験を有り難うございました!!

お仕事体験リポート【 やさいづくりのお仕事 〜ろーど】

夏休みに入りました!

暑い暑い真夏の太陽の下、最初のお仕事体験は「やさいづくりのお仕事」です!

今年も夏野菜の収穫と袋詰め体験をさせていただきました!

受け入れてくださったのは、小郡市にある就労支援事業所「ろーど」さん。

ご案内してくださったのは、ろーどの柳瀬さんです。

本日の体験児童は5名。元気にご挨拶をして、早速体験スタートです!

オクラの収穫

最初に訪れたのは、オクラの畑。

事前に「5〜10センチのオクラを選んで収穫してください」と伝えられていました

続いてはミニトマト!

ハウス内はとっても暑い!

みんな、事前にしっかり水分をとってから挑戦します!

熱中症に気をつけて〜????

色の濃い、ツヤツヤしたミニトマトを収穫してください!

そんな指導をいただき、みんな一生懸命ルビーのようなミニトマトを収穫しました!

最後は空芯菜!

茎の芯が空洞になっているから「空芯菜」っていうんです!

収穫時に鎌で切り取るときに気持ちいいんです。

美味しい空芯菜もエッサエッサと収穫です。

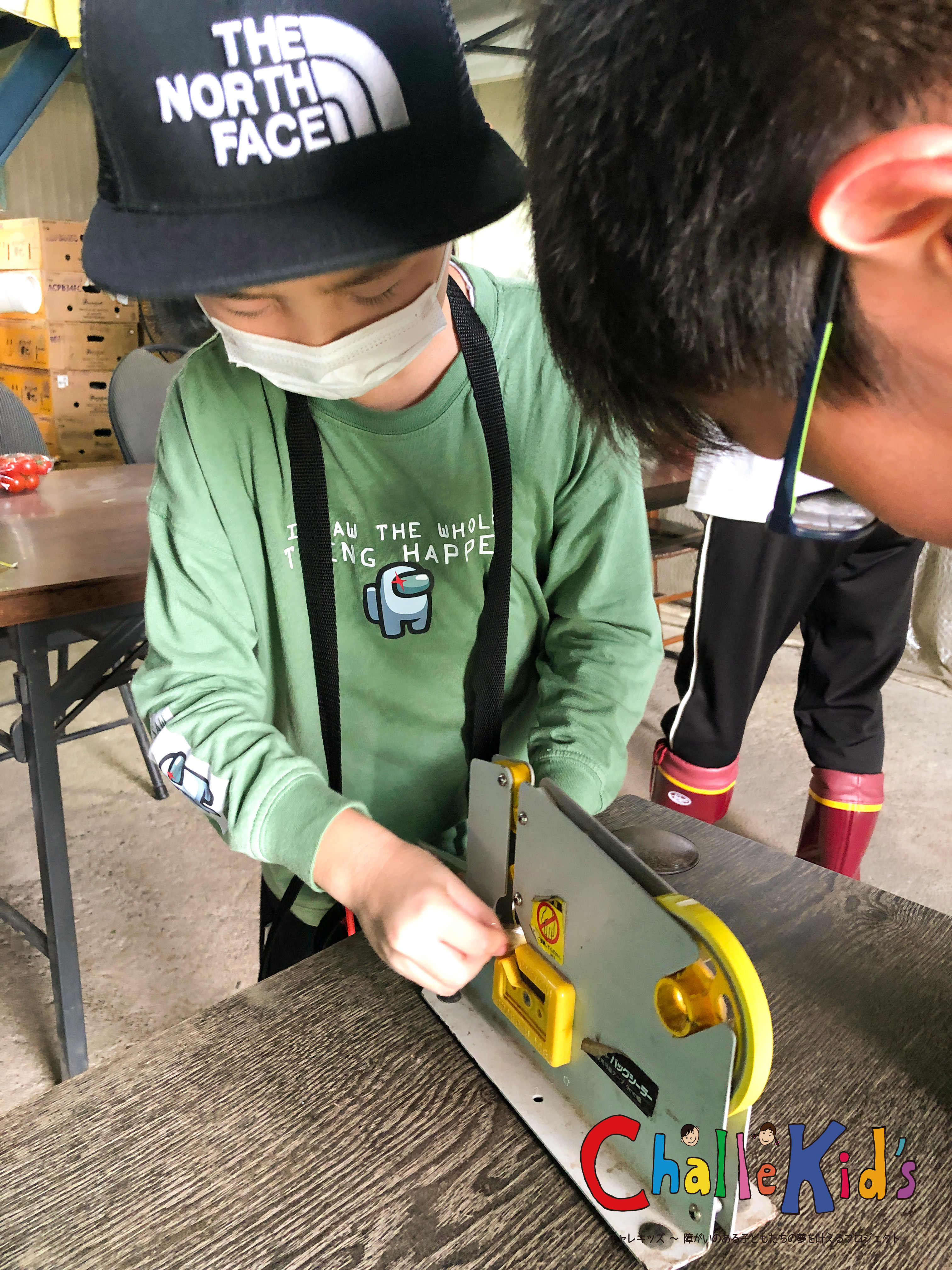

事業所に戻り、袋詰め作業〜

事業所に戻ってからは収穫した野菜を市場に出すための袋詰め作業を行いました。

オークラはヘタの方から並べて入れて、ミニトマトは大きさを揃えて個数をそろえます。

袋に入れたら、専用のテープカッターを使って、口を閉じます。

口の部分を両手に持って挟むようにして押し込むと自動的にテープが巻かれます。

みんな最初は「どうするの〜?」という声が出ていましたが、慣れたらこちらのもの!

みんなジャンジャンテープで止めていきました。

暑い中の作業でしたが、みんな最後まで頑張りました!

最後はみんな感想を発表しました。

「収穫作業が楽しかった」「袋詰めのテープカッターが楽しかった」など、それぞれの感想をしっかり伝えることができました。

毎年恒例のやさいづくりのお仕事体験。

冬には稲わらをいただいての「しめ縄づくり」にも挑戦する予定です。

どうぞ皆さん、お楽しみに!

【 リポート 】12月3日(土)猟師さんのお仕事体験〜Tracks様〜

人気の猟師さんのお仕事体験

毎年、冬の時期に実施させていただいているお仕事体験の一つ、「猟師さんのお仕事」。

ご協力頂いているのは、「tracks」福岡県糸島市二丈片山1−1 糸島ジビエ工房 (株)( ホームページ:tracks tracks)さんです。

tracksは、福岡・糸島に拠点を構える猟師たちの集まりで、地元で獲れたジビエの加工や販売、飲食店の運営、イベントなどを通して山の自然と人々の営みを次世代に伝えたい――。そう願いながら日々活動をしていらっしゃいます。

そんなtracksの代表の江口さんにご指導いただき、今日もチャレキッズたちのお仕事体験がスタートです!!

お仕事体験体験のメニュー

1,施設見学

2,罠の見学

3、食肉加工体験

4、試食

です。

昨年は実際に猪が捕獲されている現場と、その止めさし

“止めさし”とは、罠でかかった獲物を電気ショックで動きをとめ、頸動脈切断(猪の喉元に刃物を差し入れ、血管を切ってとどめを刺し、血抜きをする作業)により死に至らしめることを言います。

の現場を体験させていただくことができました。

今年は残念ながら捕獲がなく、罠の説明と見学だけとなりました。昨年のブログはこちらから!

箱罠体験

箱罠は狙う獲物の大きさによってサイズが異なります。穴熊やアライグマなどの小型で力もそんなに強くない獲物を狙うのか。鹿や大型の猪などを狙うのかなどでその大きさと頑丈さが異なります。

鉄格子の箱の中に囮となる餌を入れ、猪がその餌を食べているときに引き金に触れると扉が閉まる、という仕組みです。

頑丈な鉄製の箱罠にも猪は突進してその檻を壊そうとしたりするので、頑丈なものを使用しなくてはなりません。

子どもたちも箱罠の中に入って、獲物の気分を体感しました。

頑丈な檻に少し怖さを感じたようです。

その扉も大きな猪は賢く、鼻で開けようとするそうです。

かなり重い鉄の扉、子どもたちも実際に開閉してみました。

続いては「くくり罠」です。

これはあるポイントを踏み込むとワイヤーが閉まり、踏み込んだ足を縛るものです。

一度捕まってしまうと抜け出すことはできません。

もがけばもがくほど、ワイヤーが食い込む仕掛けとなっています。

こちらも実際に子どもたちは腕を通して獲物の気分を体感しました。

冷たく硬いワイヤーはなんとなく恐ろしさを感じます。

このようにして捕えた獲物は食肉にするために、死後すぐに捌かれます。

江口さんのお話によると、お肉の鮮度を保つためには死後1時間以内に処理をすることが必要だそうです。

血液が体についてしまうと、それが臭みにもなるので、放血(血抜き)も素早く行います。

また、死後、内臓は温度の調整ができなくなるので、どんどんと高温になるそうです。

その熱で肉が焼けてしまうと、これも美味しいお肉にならなくなるそうです。

細菌の感染や衛生管理など、気をつけなくてはならないことが沢山あり、捕獲してから食肉にする過程がとても大切だということを教わりました。

猪だけではないお肉たち〜

内臓まで取り出されたお肉は精肉処理する前に冷却します。

これは死後硬直が解けるまでお肉の鮮度を保つためです。

冷蔵庫には精肉前の様々なお肉がぶら下がっていました。

これは鹿です。これは穴熊。さまざまなお肉が生肉され、お客様の元に商品として運ばれていきます。

精肉体験

さあ、いよいよ精肉作業の体験です。

江口さんが切り出してくれたお肉をさらに細かく切って串に刺していきます。

出来上がったら、みんなでバーベキューだ!!

みんなで切り出しや串刺しを交代しながら進めました。

お肉を切り出してからは「他のお肉となんだか変わらないね〜」という感想。

息をしていた動物がお肉になるという一連の繋がりが意識出ること。

食べること、生きることは他の命をいただいていることを感覚として体験することもこのお仕事体験で伝えたいことの一つです。

お肉を焼きます!

沢山のお肉を切り出し、串に刺してバーベキュー!

中にはスペアリブもあります。

“骨の周りが旨い”んだそうです。

さあ!美味しそうな匂いが立ち込めてきました。

実食

みんなで手を合わせて、いただきます!

初めての猪肉、どうかな?

「ん??」「ん!!」「美味しい〜!!」

美味しいと評判のスペアリブをガブリ!

「美味しい〜!!」

ということで、同伴の保護者の皆さんも「初めて食べましたが、こんなに美味しいとは!?」という感想。

美味しくするためには、しっかりとした処理と管理が必要です。

そうやっていただいた命を無駄にせず、その魅力を伝えていらっしゃるtracksさん。

お仕事体験中も頻繁にお肉を求めにいらっしゃる方があり、人気の高さを伺えました。

福岡市の警固にもtracksさんが経営するジビエ専門店がありますので、お料理を食べに行かれてみてください!

「焼きジビエ 罠 手止メ 警固店」

【リポート】11月5日(土)おしごと体験《 博多独楽制作のお仕事》

ものづくりのお仕事

2年ぶりの開催となりました、「博多独楽制作のお仕事体験」。博多の伝統工芸であり福岡県の無形文化財です。

「NPO法人 文芸想伝会」の皆さんのご協力により、実施させていただきました。

普段は博多にある伝統工芸館などで絵付けの体験を行っていますが、那珂川にある工房にお邪魔させていただきました。

教えてくださったのは筑前博多独楽20代目、筑紫珠楽(ちくししゅらく)さんと松本さんです。

最初に“博多独楽とは何か”について教えていただきました。

筑前博多独楽

独楽の歴史は古く、古代エジプトからあるそうですが、お正月の歌に出てくる「お正月には凧上げて、コマを回して遊びましょう〜♪」の独楽は江戸時代に流行した博多発祥の「筑前博多独楽」だということです。

実に400年以上の歴史があるという博多独楽ですが、最初は独楽同士をぶつけ合う喧嘩独楽が人気となり、その後、天皇や将軍家などでも披露する曲芸独楽へと進化したそうです。

現在は、20台当主宗家三代目筑前珠楽さんが曲芸とともに独楽制作の技術を引き継いていらっしゃいます。

( 福岡県無形文化財第一号指定)

そんな、歴史のある博多独楽の制作過程を見学させていただきました。

独楽はもちろん木からできているのですが、輪切りにした木を削るとき、“どこに重心があるのか”、を見極める必要があります。

「え?木ってどこも同じ重さじゃないの?」と思ってしまいますが、実は異なります。

木は“年輪の幅の狭いほう”が“重い”のです。

また、木の中には「節」がある箇所もあります。

そこも見つけて削ったりしながら、独楽の本体を削り出していくんです。

コマの形成

早速独楽の成形作業にかかります。

大きな鉄の機械に独楽の元となる木材をセットして、慎重に、かつ手早く形作っていきます。

側から見ていると、スイスイ削り出し、形になっていく姿は美しく、とても軽やかに見えます。

しかし実際は「熟練している職人さんだからこのようにできるけど、初めての人がやると、こまや道具が回転に負けて飛んでいってしまいますよ」とのことでした。

何事も簡単そうに見えるのは熟練の証、なのですね。

形ができたら、今度は滑らかさを出すために表面を削っていきます。

形ができたら、独楽の真ん中に鉄の心棒を打ち込みます。

博多独楽はこの「鉄の心棒」があることが大きな特徴となっています。

これがある事で、安定して長時間回ることができる「曲芸独楽」として発展することができました。

絵付け体験

続いては独楽の絵付け体験です。

博多独楽の特徴の一つ、それは美しく、濃い、線で描かれた紋様です。

ろくろに載せ、回る独楽の上に、泥絵具を付けた筆を落とし色付けを行っていきます。

削り出した独楽の上に筆を置いた瞬間に「パッ」と独楽の上に色がつく。

その瞬間は何度見てもドキドキします。

色を選び、水筆で練習をした後、選んだ色を筆につけ、こまに模様を入れていきます。

3色の色使いには、作者の気持ちや性格も表れると言います。

慎重に、線の太さを意識しながら筆を落とします。

木目を活かし、数本の線で構成するもよし。隙間をなるべく作らないようにたくさんの線を入れてもよし。

3色の使い方によって、独楽の模様は無限大に広がります。

完成〜!回してみよう!

子どもたちのそれぞれの博多独楽が完成しました!

それぞれの個性がキラリと光っていますね。

独楽は完成してからその生命が輝き出す。僕たちの仕事は真剣に遊ぶことだ。というお話にとてもワクワクするものを感じました。

回すためにはコマに紐を巻かなくてはなりません。しかし、これがなかなか難しい。

巻き方にコツがあるようです。

実際に回してみます!

やった!回った!

独楽づくりのお話だけでなく、仕事への姿勢やこれからの過ごし方なども語ってくださり、大いに学べた今回の体験。

チャレキッズにとっても素晴らしい体験になったのではないかと思います。

ご指導くださったNPO法人文芸想伝会の松本さん、そして珠楽さん、素敵な体験をありがとうございました!

【リポート 】大工さんのお仕事〜健康住宅株式会社様〜

ものづくりの楽しさと難しさを体験!

2022年10月23日(土)、健康住宅株式会社さんご協力のもと実施した、「大工さんのおしごと」のリポートです。

福岡市西区千里にある、健康住宅株式会社の展示場をお借りしての実施となりました。

参加したチャレキッズは8名。

健康住宅の皆様に併せて、提携先の大工さんたちのご協力もいただきました(^ ^)

こどもたちが来るより2時間ほど前から、大工さんたちのよる準備がスタートしていました。

こどもたちが作業しやすいよう、「下準備」を整えてくださっています。

そんな中、子どもたちが続々到着してまいりました!

本日の体験内容のご紹介

まずは、本日の流れを説明します。

進行してくださったのは健康住宅株式会社の藤村さん。

子どもたちも、大人たちもちょっと緊張気味です。

うまく話せるかな・・・ちゃんとさせてあげられるかな・・・・

ドキドキしながら説明を聞いています。

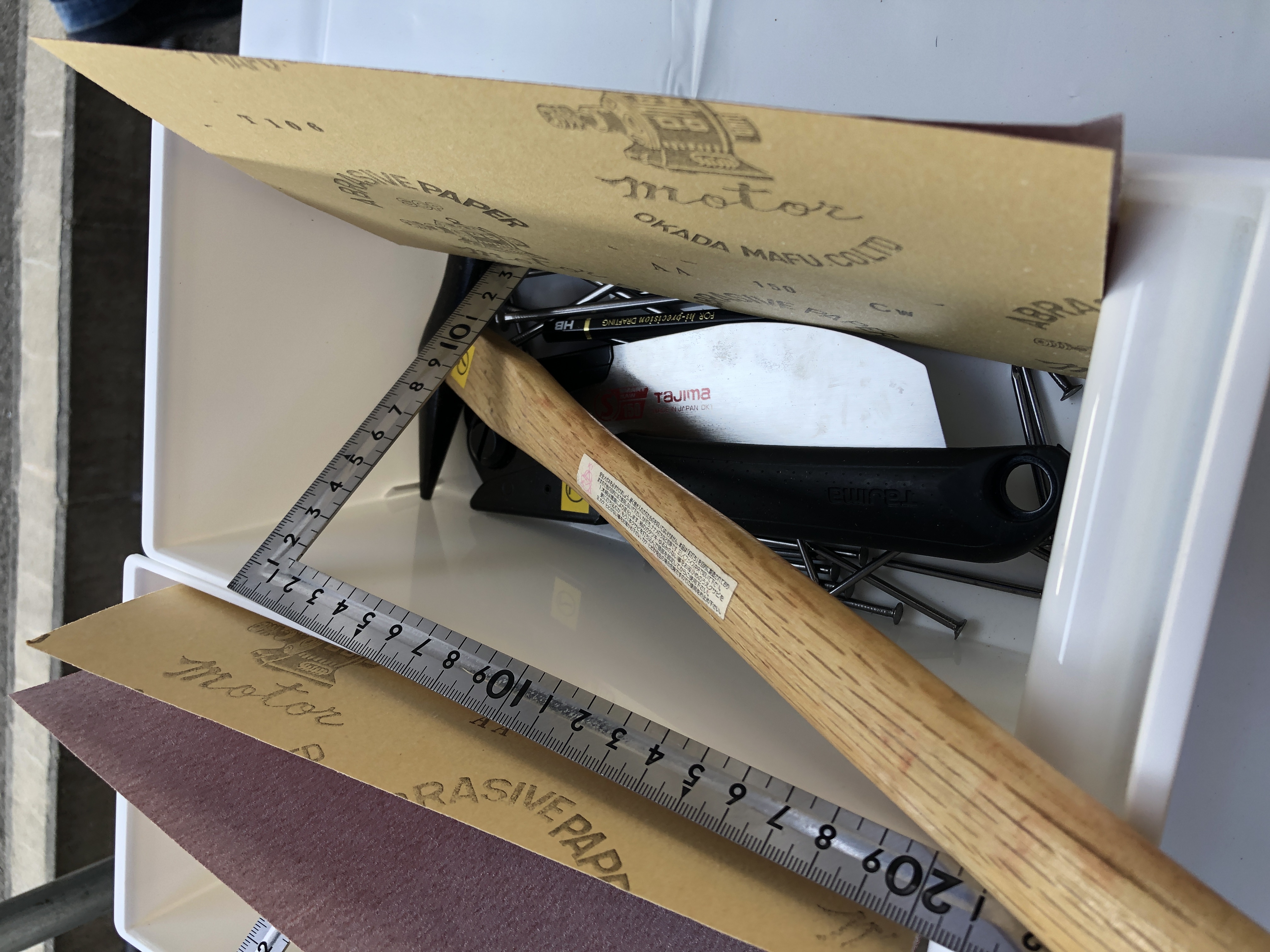

今日の道具たち

一人一人に差金、ノコギリ、トンカチ、くぎ、サンドペーパーなどが準備されていますね。

プロの道具、結構大きいぞ・・!

それぞれのテーブルで道具たちを確認します。

子どもたち一人一人に大工さんがついてくださいます。

これは嬉しいですね!

全体の説明が終わり、早速最初の体験スタートです!

最初の体験は「釘打ち」です!

まずは大工さんが見本を見せてくださいました。

さすがプロ。

手捌きもスピードもとても鮮やか。

プロの仕事って、見ているだけでなんだか惹きつけられてしまいます。

さあ、早速僕たちもやってみるぞ!

トンカチの使い方も簡単なようで難しい?

柄を短く持つと力が入らない。長く持つと狙いが定まらない。

トンカチの重さを活かして打つには体力とコツが必要です。

しっかりと釘を支えつつ、最初は小刻みに、ある程度釘が木材に食い込んだら、金槌の柄を長く持って遠心力をつかって振っていくことです。

どうしても短く持ちがちですが、これだと、腕力が必要になってくるので、こども力ではなかなか釘が入っていきません。

単純に見えて、体の使い方、重心の載せ方などがわからないとなかなか難しい作業なのです。

それでもみんな頑張って、釘打ちをがんばりました!

打つ、切る、組む、磨く、描く

鋸刃(のこぎり)は引く時に力をいれるぜ!

続いてはのこぎりの使い方体験です。

のこぎり触ったことのある人!の問いかけに数名が「ある!」と答えていました。

初めて触る、という児童もいました。今はなかなかのこぎりに触れる機会も減っているようですね。

のこぎりのコツは“木材に対してどのように構えるか”と“木材をどのように固定させるか”です。

この2点が揃うだけでグンと切りやすさが増します。

固定させながらノコを押し引きします。木材がぶれないようにしながら、切る方向に力を伝えていきます。

のこひきは大人でも難しくて、疲れる作業。体力のない子どもからすると「なかなか切れない!」「めっちゃ疲れる!」「もうやだ!」なんていう気持ちになるもの。

でも、参加してくれたチャレキッズたちは皆我慢強く、何度ものこぎりひきに挑戦してくれました。

椅子づくり〜形が生まれる楽しさ〜

釘打ち、のこぎりと、大工さんの基本となる行程を体験した子どもたち。

次は、実際の作品を作ろうと、椅子作りに挑戦です。

事前に大工さんたちが、土台までを完成させてくれていました。

あとは座る板(天板)を載せて、ずれないように釘で打っていきます。

まずは天板を脚の部分にくっつけるために、木工用ボンドで接着していきます。

くっ付いたらその上から釘で固定していきます。

先程の釘打ち練習の成果を見せるときだ!!

丁寧に、一生懸命打ち込んでいきます。

先程の練習の成果を発揮して、みんな生き生きと打ち込んでいきます。

組み上がったら、今度は絵付け、ヤスリがけに入りました。

それぞれ思い思いの絵柄を描いていきます。

完成〜!自分だけの椅子

それぞれの好きな色、こだわりを発揮して、自分だけの椅子を完成させました(^ ^)

海をモチーフにした児童、自分の世界観を表現してくれた児童。

やすりがけにこだわりツルツルな手触りの美しい椅子に仕上げた児童など、それぞれの「こだわり」を発揮してくれました。

感想発表〜ありがとうございました!!

最後にみんなからの感想発表をいただきました。

楽しかったのは、釘などを使って椅子を作ったこと、のこぎりを使って木を切ったこと。

難しかったのは、ノコギリの使い方。釘打ちもコツがいるなと感じた。

絵を描くのが楽しかった。思ったより難しいことがわかった。

そして、サポートしてくださった大工の皆さんからもコメントをいただきました。

みんなが一生懸命やっている姿から元気をもらいました!

みんな上手に釘を打ち、ノコギリも上手だったので驚いた。これからも木に触れてもらえたら嬉しい。

技術より大工の作業を楽しんでもらえていたのでよかった。

釘打ちは疲れたと思うが、最後まで諦めず打ち込めていた。諦めないことは大切。これからもこだわりを持ってやってくれたら嬉しいです!

みんなが楽しそうにしてくれたので、こちらもノリノリでできました。

みんなの頑張っている姿が印象的でした。椅子を大事にしてね!

楽しくやることが一番大切。楽しくは一生懸命に繋がる。そうすると面白さが増していく。これからも楽しいことをたくさん見つけてください!

そんな暖かくも勇気の湧くコメントをたくさんいただきました。

こどもたちの頑張りと企業の皆さんの熱い想いが結びあった、素敵な「大工さんのお仕事体験」。

参加してくれたチャレキッズの皆さん、健康住宅株式会社のみなさん、そして大工の皆さん、子どもたちを暖かく見守ってくださり、ありがとうございました!!

【リポート】《アビスパ福岡のお仕事》@ベスト電器スタジアム

たくさんのお客様に見守っていただきました!

アビスパ福岡株式会社さんご協力のもと、アビスパ福岡のおしごと体験を実施しました。

前回は2019年の実施から実に3年ぶりの開催です。

コロナウィルス感染拡大により3年間、お仕事体験が実施できていませんでした。

体験が再開されるくらいにまで、感染状況が改善されたことが何より嬉しいことです。

実施させて頂いたのは、9月17日(土)に開催された清水エスパルス戦。

今回参加したチャレキッズ達は5名。

よろしくお願いします!

受付でパスを受け取り、控室へ。

普段はなかなかはいることのできない場所。ドキドキしますね。

今回アテンドをしてくださったのはアビスパ福岡の伊藤さんと中嶋さん。

伊藤さんとも3年ぶりの再会です。

お久しぶりです!

おしごとの内容を説明していただきます。

おしごと体験の内容

今回のおしごと体験の主な内容は

1.選手入場の際のお出迎え

2.エントランスで実施中のアビスパの選手が絵付けした「博多張子(博多伝統工芸)の展示会」のお客様へのご案内(呼び込み)

3.試合開始前のピッチに立たせていただき、アピールタイムでみなさまにご挨拶

4.芝生の整備活動(目土)体験

と、盛りだくさん!

今から。

入場ゲートでお出迎え

まずは、スタジアムに到着する選手を激励の拍手でお出迎えです。

「今日は絶対に勝つぞ!!」そんな気迫が選手から伝わってきます。

子どもたちも全選手がスタジアム入りするまで拍手を続けることができました。

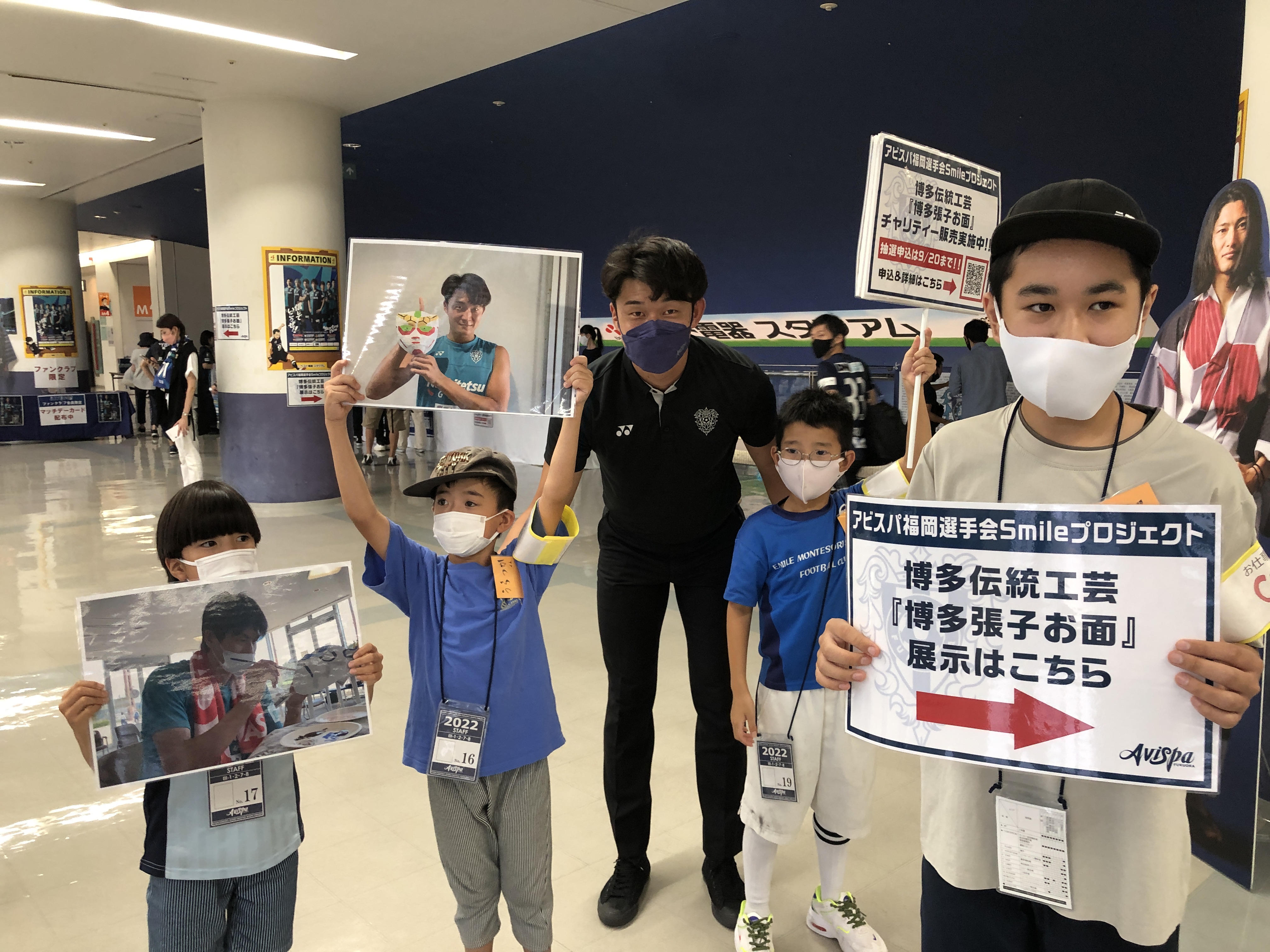

博多張子展示会呼び込み

続いては、エントランスで開催されている博多張子へのお客様の呼び込みです。

このお面の絵柄はアビスパの選手が自ら絵付けしたそうです。

皆さん、絵心がありますよね〜。

そんな絵をぜひお客様に見ていただこう!ということで、子どもたちも大きな声で呼び込みを行います。

いらっしゃるお客様に「何かやってるよ!」と分かるように示す。

そして、その「何か」が選手が作った「博多張子」であることが分かるように掲げて示す。

そのために、プラカードを掲げ、声を出して呼びかけます。

お客様に気づいてもらえるよう、自分に出せる精一杯の声、そして身振り手振りで伝えていきます。

子ども達の声に応えて、たくさんの方が展示に寄ってくださいました(^ ^)

子ども達の声もよりいっそう大きくなります。

すると、選手が応援に駆けつけてくださいました。

皆さんに温かく見守っていただき、無事、呼び込みのお仕事完了です!

アピールタイム!

今回、アビスパ福岡様より2回ものアピールタイムをいただくことができました。

一つ目はスタジアム前で行われているイベント広場で、ステージに上がってのアピールタイム。

そして、もう一つはピッチに立たせていただき、スタジアムに着席されている皆様へ向けてのアピールタイムです。

イベント広場でのアピールタイムでは、司会者の方にたくさん質問していただき、チャレキッズの活動について、またその目的や来場いただいている皆様に知っていただきたいことなどをお話しさせていただきました。

また、ピッチでのアピールタイムでは、参加したチャレキッズと保護者の皆様と一緒にピッチに立たせていただき、スクリーンに映像を出していただきながら、チャレキッズのお仕事体験のこと、活動へのご理解とご協力の呼びかけさせていただきました。

このような機会をいただけることが大変嬉しく、ありがたい限りです。

ピッチでのアップ見学

続いては、ピッチに降りての選手のアップ見学です。

試合前の緊迫した空気を漂わせながら、選手の皆さんが試合で全力が出せるよう調整していらっしゃいます。

目の前で繰り広げられるプロの動き、ボール捌き、肉体の強さと美しさに、惚れ惚れしながら見学させていただきました。

試合観戦

さあ、いよいよ試合開始です。

お仕事を一旦終えて子どもたちも応援モードに切り替えます。

今日は負けられない試合!ということで、保護者の皆さんもしっかり応援できるよう、腹ごしらえもして参戦です。

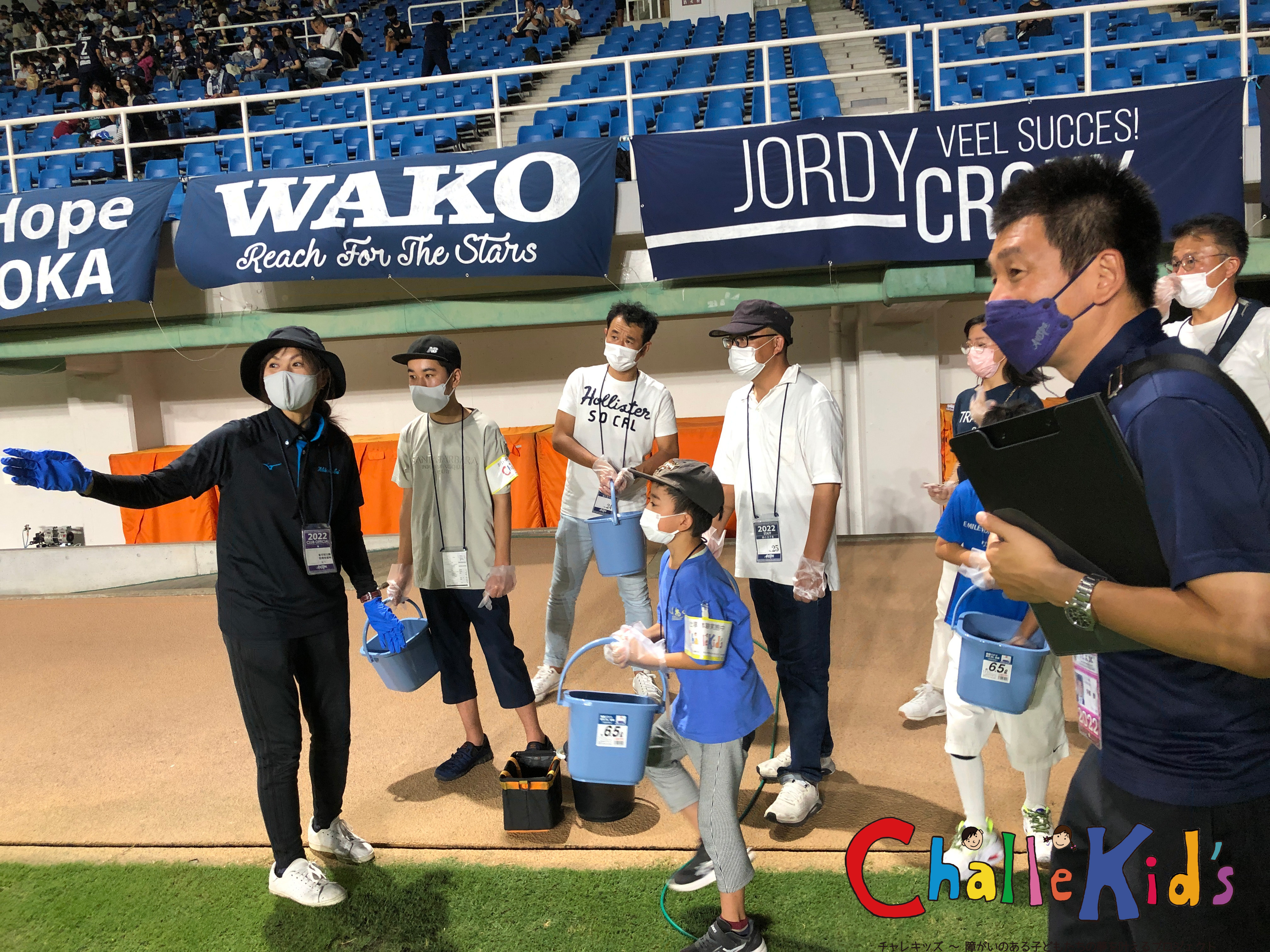

ハーフタイムにグラウンドの整備!(目土体験)

試合は折り返しのハーフタイムに突入です!

選手たちが戦うピッチの芝は選手のスパイクやキックなどで穴が空いたり、地面が抉れたりしていきます。

その抉れた部分に土を補充し、埋めて平らにし、プレーがしやすい状態にする。

この作業を目土(めつち)作業と言います。

アビスパ福岡のお仕事体験では、毎回ピッチでの目土体験をさせていただいています。

ピッチに立つのも初めてであれば、目土作業ももちろん初めての子どもたち。

まずは、スタッフから目土作業についてレクチャーをいただきます。

ご説明してくださったのは、平田さん。

毎回、チャレキッズたちに目土の要領をご案内してくださいます。

しっかりと説明を聞いて。。。

いざ!作業開始!

簡単に見えるこの作業ですが、選手のプレーに大きく関わるおしごと。

簡単に見えるこの作業ですが、選手のプレーに大きく関わるおしごと。

丁寧にお仕事を教えてくださった平田さん、お兄さん方、ありがとうございました。

ふりかえり

最後に、1人1人感想や学んだことを発表しました。

楽しかったこと。難しかったこと。頑張ったこと。

それぞれの子どもたちが自分が感じたこと、そして言葉にできることを一生懸命話してくれました。

中には言葉にできないチャレキッズもいましたが、みんなその子の気持ちを汲み取ろうとその場を一生懸命作ってくれました。

このような機会と時間を作ってくださったアビスパ福岡の皆様に篤く御礼申し上げます。

そして、現場で私たちのアテンドをしてくださった中嶋様、伊藤様。

きめ細かな配慮と子どもたちに向けられる言葉かけや応対は、アビスパ福岡という組織の高いホスピタティ、福岡市民の皆さんが応援するプロサッカーチームとして、子どもたちを応援したい、市民の皆さんを勇気づけたい、そんな思いの表れだと感じさせていただきました。

サッカースタジアムという、多くの方が集い、楽しむ公共の場でのチャレキッズの活動。

企業やチャレキッズ、私達スタッフのみならず、社会に向けてへもなにか発信することができたのではないかと思います。

最後に、

今回受け入れをしてくださったアビスパ福岡株式会社様

代表取締役・川森敬史様

窓口をしてくださったアビスパ福岡の伊藤様、中嶋様

チャレキッズに希望とワクワクをくださったアビスパ福岡の選手、コーチ、監督

指導してくださったボランティアスタッフの皆様、平田様

温かく見守ってくださったお客様

おしごと体験に参加してくれたチャレキッズのみんな

チャレキッズを見守ってくださった保護者、放デイの先生方

その他、関わってくださった皆様に心から感謝申し上げます。

ありがとうございました!

【 リポート 】お坊さんのお仕事体験 @ 東照寺

神聖なお仕事「お坊さんのお仕事」に挑戦!

今回はなかなか体験することができない、「お坊さんのお仕事」に挑戦です。

受け入れてくださったのは、みやま市にあります、東照寺さん。

副住職の大観さんにご指導をいただきました。

まずはお参り

私たちが通されたのは本堂のお隣にある「薬師堂」。薬師如来様が祀られているお堂です。

こちらで、まずはご挨拶。

そして、お寺のお仕事についてご説明をいただきました。

お坊さんのお仕事は、ほとんどが「お参り」なんだそうです。

朝夕のお参り(お経をあげます)。そして季節ごと、節目ごとの行事としてのお参り、また、檀家様事の行事でのお参りなどがあり、

スケジュール表を拝見させていただきましたが、まさに毎月さまざまなお祭り(お経を上げる機会)があります。

もちろん、これから体験をさせていただく私たちについても、お参りをすることで、この行事を奉納させていただくことを仏様に報告します。

修行の第一歩“お掃除”

一休さん(古いか?!)などでも小僧さんは必ずお寺のお掃除をしていますよね?

お掃除は修行の第一歩、お坊さんの大切なお仕事です。

ということで、大観さんから箒(ほうき)を渡されました。

「これは江戸ぼうきですよ」とのことですが、子どもたちはキョトンとしています。

それもそのはず、子どもたち、箒の使い方を知りません?

最近は箒を使って掃除をする機会って、ほぼないですよね!?

ということで、箒の使い方からレクチャーいただきました。

それでも実際に使ってみると難しいようで、なかなかゴミが集められません。

薬師堂の周りをぐるっと掃き掃除したのですが、どうやらゴミをそこかしこに散らして進んでいるようです。

大人たちがその後を追いながら「なかなか難しいようだな〜」とこぼしていました。

大人にとっては簡単な掃き掃除でも、経験のない子どもにとってはムズカシイ。

それをどうやってできるようにお仕事を伝えていくか、ここも大人たち、支援者たちの腕の見せ所となります。

雑巾掛けレースで大盛り上がり!

緊張していた子どもたちもお掃除をする中で少しずつほぐれてきたようです。

ここで、お寺の廊下を使っての“雑巾掛けレース”開催です。

ぐるっと回るとかなりの距離になるので、今回は直線一本のコースで雑巾掛けです。

初めての雑巾掛けレースに、子どもたちもドキドキワクワク?

ポイントは滑らないように力を確実に雑巾に乗せていくこと。

そんなアドバイスをいただきながら、いざ、レーススタートです!

イチについて、ヨーイ、

ドン!

どん!

大人も、、

どん!

やればやるほどコツが掴めてきて「もう一回やろう!」と声がかかります。

結局、リーグ戦、トーナメント戦と繰り返し、大人たちも参戦して、気づけば廊下はピッカピカ。

雑巾掛けレース、大盛り上がりでした!

そして大観さんから「お掃除はその場所を綺麗にする、ということだけでなく、自分の心も掃除をしている、と思いながら行います。掃除をすること自体が自分の心を整える修行なのです」というお話をいただきました。

滝行で心を清める!

お坊さんのお仕事はそう、人々の祈りを仏様に届けるために自身の心を綺麗にして、鍛錬していくこと。

ということで次はお坊さんの修行の一つ「滝行」に挑戦です!

滝行の作法を伝授

滝行を行う前にももちろん、仏様へのご挨拶(読経)を行います。

「これから滝行を納めさせていただきます」そう仏様に報告するのです。

東照寺ではお参りの際に柏手を打ちます。

柏手は打たない、という作法の宗派もありますが、神仏習合の時代の作法をそのまま受け継ぐ宗派もあるとのことでした。

まずはお手本を!!!

まずはお寺のお坊さんによるお手本を拝見します。

事前のお参りから滝に打たれているときの様子まで、全てが真剣。

気持ちがすごくこもっていて、見ていて神聖な“行(修行)”なんだと実感させられます。

そして、「滝行では頭から水に打たれるイメージがあると思いますが、それは間違いです。

正しくは背中、腰あたりに水をうけ、精神を統一していきます」ということです。

精神を統一、みんなできるかな??

いざチャレンジ!

お経を唱えながら、みんな一生懸命滝行に挑みます。

「冷たい!」そんな言葉は最初の一瞬だけ、あとは一心不乱に行に取り組みました

ということで、みんなご指導を受けながら滝行を行うことができました!

境内にあるお詣りスポットを散策!

滝行の後はお寺の敷地内にある様々な仏様が祀られている場所をご案内いただきました。

元はお城があった場所

東照寺はもともとお城があった場所に建てられたお寺だそうです。

だから、周りには堀が針目柄され、石垣もあってとっても広く、緑も多くて、とっても風情があります。

先ほども記載しましたが、昔はお寺と神社が同じ場所にあることも珍しくなく、神仏習合という文化が日本にありました。

なので、境内の中には様々な神様が祀られています。

それぞれの仏様の説明などを聴きながら、お参りをしていきます。

みんな何をお願いしているのかな?

お地蔵さんへの水の掛け方などもご指導いただきました。

お地蔵さんや仏様への作法などを知っておくことは、日本人として身につけておきたい教養ですね(^ ^)

感想共有とお礼のごあいさつ

最後に、みんなで今日1日の感想を書いて発表しました。

どんなところが楽しかったか、大変だったか、質問してみたいことは何かなど、色んな感想を一生懸命書いてくれました。

その感想をみんなの前で発表です!

有り難うございました!

なかなかできないお坊さんのお仕事体験。

日本の文化や大切にしたい思いやりや神様、仏様に対する気持ちなどを育てる、とても心豊かになる体験となりました。

東照寺の皆さん、貴重な体験を有り難うございました!!

今週土曜日(9月10日)は美野島商店街のイベントミノシマルシェ!ぜひ遊びに来てください♪

ミノシマルシェにチャレキッズが参戦!

今週土曜日(9月10日)は美野島商店街のイベント「ミノシマルシェ」!

天神ホルモンなどを展開する「株式会社56フーズ・コーポレーション」の“カインドカレー”の制作、販売をチャレキッズでお手伝いさせていただく「ミノシマルシェのお仕事」を実施いたします。

取り組みの様子(動画)をご紹介!

前回の体験の様子を動画撮影した素材を、チャレキッズ・スクールの生徒たち(皆、何かしらの障がいのある子どもたちです)が編集した作品をご紹介します!

楽しい体験の様子が伝わると嬉しいです。

ミノシマルシェでカインドカレー イベントPR動画 (チャレキッズ生徒作品その1)

ミノシマルシェでカインドカレー イベントPR動画 (チャレキッズ生徒作品その2)

ミノシマルシェでカインドカレー イベントPR動画 (チャレキッズ生徒作品その3)

ミノシマルシェでカインドカレー イベントPR動画 (チャレキッズ生徒作品その4)

動画講座の無料体験実施中!

上記のような作品を作って、プライベートで、またお仕事で活用するスキルをつけていく講座をチャレキッズ・スクールでは展開しています。

無料体験講座を実施していますので、お気軽にお問い合わせください!

お問い合わせはこちらまで